Щелчки при открывании рта

Щёлкает челюсть… Точнее, щёлкает вверху нижней челюсти… Еще точнее, в области ветви нижней челюсти, ближе к уху. Щелкает при открывании-закрывании рта. Как избавиться от щелчков в челюсти?

Разумеется, сама челюсть щёлкать не может. И подобные симптомы являются признаком дисфункции ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава), который, как раз, и располагается в этой области.

Данный сустав является областью крепления нижней челюсти к черепу (точнее к височной кости черепа). И обеспечивает подвижность нижней челюсти. Именно эта подвижность позволяет нам открывать рот для приема пищи (жевания) и разговора (пения, крика). А щелчок в области ВНЧС – признак нехороший. Признак (симптом), указывающий на то, что если оставить его без внимания, то та самая подвижность нижней челюсти, в перспективе, может быть нарушена.

Диагностика — первый и ключевой шаг в лечении щелчков при открывании рта Хотите узнать, почему без диагностики нельзя?

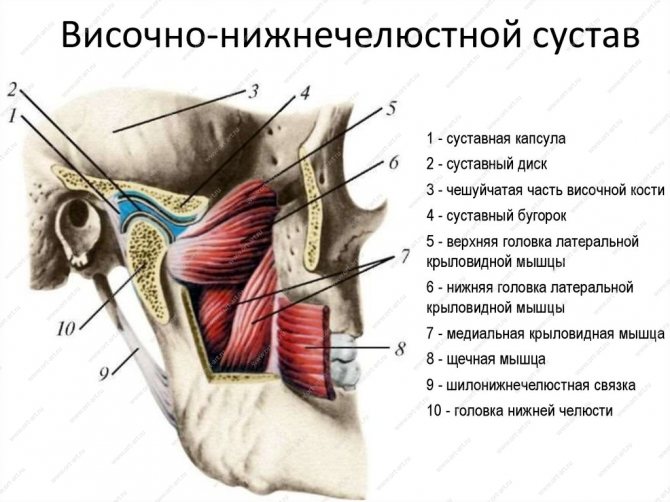

Для того, чтобы понять механизм возникновения подобных щелчков необходим краткий экскурс в анатомию и биомеханику височно-нижнечелюстного сустава.

Данный сустав образован суставной головкой нижней челюсти (10) и суставной ямкой височной кости. Ямка и головка инконгруэнтны меж собой, т.е. не совпадают по рельефу (форме). Чтобы «подружить» поверхности ямки и головки (мыщелка), т.е. сделать их конгруэнтными друг другу, на вершине головки располагается суставной диск (2). Он состоит из хрящевой ткани. И имеет двояковогнутую форму, т.е. хрящ диска шире по его краям, а в центре сужен (это важно помнить!). Суставной диск в норме «сопровождает» суставную головку при движении нижней челюсти.

-

Височно-нижнечелюстной сустав.

Но при определённых условиях, например, при дистальной окклюзии, когда нижняя челюсть расположена кзади от нормы, суставной диск оказывается кпереди от суставной головки. Ну и, соответственно, становится препятствием для её (головки) движения. На первых порах (в начале возникновения дисфункции), пока связка, возвращающая диск на место, еще сохраняет свою эластичность, диск при открывании рта становится в правильное положение. Это «возвращение» диска и сопровождается шумовым эффектом в виде характерного щелчка. Поскольку, было уже сказано, диск шире по краям, чем в середине. И при «проскакивании» суставной головки через широкий край диска и получается шум (щелчок).

Дефлексия и Девиация. Траектория нижней челюсти при открывании рта с дисфункцией ВНЧС.

Следует добавить, что дисфункция ВНЧС часто сопровождается отклонениями нижней челюсти при открывании рта в одну из сторон. И в начальных стадиях дисфункции, когда суставной диск еще способен самостоятельно вправляться, возвращение нижней челюсти на нормальную траекторию как раз и сопровождается щелчком в суставе. Такое временное отклонение нижней челюсти называется девиацией.

В более поздних стадиях широкие края хрящевого диска стираются, связка, возвращающая диск на место, ослабевает (теряет эластичность) и диск уже не может вернуться назад (туда, где он должен быть). Соответственно, резко ограничивается открывание рта (до 2 см при норме в 4-4,5 см). Поскольку диск, являясь препятствием для движения суставной головки, не даёт нижней челюсти совершать полноамплитудное движение в височно-нижнечелюстном суставе). На этой стадии уже может наблюдаться стойкое отклонение траектории движения нижней челюсти при открывании рта (дефлексия). Что приводит к перекосу челюсти.

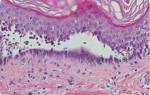

Ну а дальше – больше. Головка (суставной мыщелок), ограниченный в движении и оказывающий давление (компрессию) на височную кость (суставную ямку), начинает разрушаться. Диск разрушается тоже…

-

Артроз ВНЧС.

-

ВНЧС в норме.

А это уже совсем иная история, и иные перспективы (см. «Хруст в челюсти»).

Лечение в рассрочку

Клиника «Орто-Артель» предлагает рассрочку на весь процесс лечения любых заболеваний. Персональные условия рассматриваются в индивидуальном порядке.

Узнать подробнее

или по номеру 8 (495) 532-51-74

Вот и выходит, что щелки в челюсти, при открывании или закрывании рта – это первый, начальный, но очень грозный симптом. Указывающий на развивающуюся патологию в ВНЧС. И при наличии подобных щелчков в челюсти, пациенту точно не стоит «щёлкать» и тормозить. А необходимо, как можно быстрее, обратиться к специалистам.

Лучше всего, если это будут специалисты клиники «Орто-Артель», имеющие специфические знания и большой опыт в деле лечения щелчков в челюсти при открывании рта и профилактики дисфункций ВНЧС.

В процессе непосредственного осмотра специалистом вы сможете узнать свой точный диагноз, а также получить направление на диагностику или план лечения.

8 [email protected]

Сергей Владимирович Яшин

автор статьи

Стоматолог-ортодонт, челюстно-лицевой ортопед

Стаж более 7 лет

Здоровье полости рта

11.2. Функциональные заболеваниявисочно-нижнечелюстного сустава и их исходы в подростковом возрасте

У детей и подростков ярко выражены периоды активного анатомо-физиологического роста. В это время нарушается соотношение структуры и функций многих органов и систем. Наиболее активны эти процессы в пубертатном возрасте, когда наблюдается возрастная диспропорция роста опорно-двигательного аппарата. В области ВНЧС при наличии (часто случайного или одномометного) пускового механизма это состояние характеризуется дисфункциональными проявлениями, переходящими от менее выраженных клинических и функциональных нарушений к более тяжелой патологии.

Для обозначения изменений в ВНЧС в литературе применяют различные термины: артропатия, болевой синдром дисфункции ВНЧС, артроз, травматический артрит, нейромышечная дисфункция и др.

С момента рождения ребенка, несмотря на готовность к функционированию, ВНЧС не имеет конгруэнтно соприкасающихся поверхностей. Возрастная эволюция ВНЧС заключается в постоянном увеличении конгруэнтности сочленовых поверхностей и мениска, что выражается углублением суставной впадины, увеличением суставного бугорка, уплотнением мениска и выделением в нем переднего и заднего «валиков», разделенных перешейком; постепенно повышается биомеханическая адекватность геометрии суставных поверхностей и их прочих свойств.

Суставная капсула ВНЧС представляет собой податливую соединительнотканную оболочку, регулирующую движения нижней челюсти. Капсула ВНЧС в отличие от капсул других суставов опорно-двигательного аппарата не рвется даже при вывихе сустава. Растяжению суставной капсулы в основном препятствуют экстракапсулярные связки, состоящие из фиброзной неэластичной соединительной ткани. После перерастяжения их первоначальная длина не восстанавливается.

В результате быстрого роста скелета связочный аппарат ВНЧС приходит в состояние постоянного перерастяжения. В начальный период такое положение компенсируется, а длительное перерастяжение приводит к потере тонуса. Вследствие чего при максимальном опускании нижней челюсти суставная головка может выходить из суставной ямки, устанавливаясь в положение привычного подвывиха или полного вывиха. В результате перерастяжения связочного аппарата суставной капсулы развивается привычный подвывих или полный привычный вывих, что влечет за собой постоянную повышенную механическую нагрузку на сустав.

Хроническое механическое раздражение всех элементов ВНЧС может вызвать острое воспаление, которое при несвоевременном лечении переходит в хроническую форму с развитием в суставе дистрофического процесса. Глубокие морфологические изменения незрелых элементов ВНЧС являются следствием длительно существующего привычного подвывиха или полного вывиха и носят вторичный характер. Возникновению функциональных заболеваний ВНЧС у детей и подростков могут способствовать инфекционные заболевания, нарушения окклюзии, общая патология соединительной ткани.

Наиболее часто все нозологические формы заболеваний при нормальной окклюзии встречаются у девочек в возрасте 12—14 лет и сочетаются с генерализованной гипермобильностью суставов опорно-двигательного аппарата, плоскостопием и сколиозом различной степени выраженности у 60 % таких детей (см. Классификация Н.Н. Кас-паровой

в главе 11.1).

Привычный подвывих или полный вывих ВНЧС

наблюдается чаще у девочек астенического телосложения в возрасте 12—14 лет. Из анамнеза выявляется наличие «щелчков», существующих в течение нескольких лет в области ВНЧС, возникающих в момент максимального опускания нижней челюсти. У этих пациентов имеется сопутствующая патология в виде плоскостопия и(или) сколиоза. При внешнем осмотре конфигурация лица не изменена. Редко выявляется незначительная асимметрия за счет гемигипертрофии жевательной мышцы на активной стороне жевания. Наиболее часто наблюдается двустороннее поражение ВНЧС. При клиническом осмотре и пальпации области ВНЧС отмечают увеличение экскурсии суставной головки нижней челюсти при минимальном опускании ее различной степени выраженности (от 50 до 70 мм между центральными резцами), появление суставного шума в виде «щелчка» и наличие девиации (боковое смещение нижней челюсти при максимальном ее опускании). При одностороннем поражении ВНЧС девиация наблюдается в сторону, противоположную поражению, при двустороннем — сначала в сторону менее пораженного сустава.

Для подтверждения диагноза необходимо проведение дополнительных методов исследования: рентгенологического (томограммы ВНЧС с двух сторон при привычном положении и максимальном опускании нижней челюсти), функциональных электромиографического, фонографического, аксиографического. В отдельных случаях для исключения патологии окклюзии необходимы консультация ортодонта и расчет диагностических моделей челюстей.

Детям с сопутствующей патологией или дисфункцией суставов опорно-двигательного аппарата показана консультация травматолога-ортопеда.

На томограммах при привычном положении нижней челюсти выявляется уменьшение заднего отдела суставной щели по сравнению с передним и верхним отделами, что свидетельствует о начале патологического процесса. На томограммах при максимальном опускании нижней челюсти определяется увеличение экскурсии суставной головки различной степени выраженности с расположением ее кпереди от вершины суставного бугорка (рис. 11.10).

При анализе электромиограмм обнаруживается повышение силовой характеристики жевательных и височных мышц ЧЛО по сравнению с нормой, что свидетельствует о перераспределении нагрузки. На фонограммах выявляются отдельные высокоамплитудные и кратковременные колебания, которые соответствуют симптому «щелчка» при графическом его изображении.

Аксиографическое исследование позволяет определить величину угла суставного пути и его траекторию. При привычном подвывихе или полном привычном вывихе ВНЧС у всех детей происходит резкое увеличение угла суставного пути (в норме 33°). Аксиографическое исследование является неинвазивным, безболезненным методом и может служить критерием диагностики, дифференциальной диагностики и контроля лечения.

Лечение комплексное, определенными курсами. Детям необходимо назначать меры общеохранительного типа (щадящая диета), противовоспалительно-рассасывающие мазевые повязки на область ВНЧС, медикаментозные препараты (салицилаты, антигистаминные, препараты кальция) и физиотерапевтические процедуры (магнитотерапия, электрофорез 6 % раствора калия йодида). Повторные курсы физиотерапии (без лекарственных препаратов) проводят каждые 3 мес в течение года. Необходимо продолжать диспансерное наблюдение с проведением профилактических осмотров каждые полгода. Внутрисуставные манипуляции (инъекции, артроскопия и др.) детям не проводят.

Комплекс лечебно-профилактических мероприятий у детей с привычным подвывихом или полным привычным вывихом позволяет предотвратить развитие воспаления ВНЧС и получить длительный клинический эффект.

Острый артрит ВНЧС

встречается и диагностируется редко. Дети обращаются с жалобами на боли и ограничение движения при открывании рта, иногда на припухлость и покраснение кожных покровов в области сустава, боль, иррадиирующую в ухо, височную область и шею. Из анамнеза можно выявить наличие «щелчков» при максимальном опускании нижней челюсти, на которые ребенок не обращал внимания. Болевой симптом проявляется после чрезмерной однократной нагрузки (откусывание жесткой пищи, крик, зевание, длительное лечение у врача-стоматолога и др).

При клиническом осмотре конфигурация лица не изменена, припухлость и гиперемия области ВНЧС наблюдаются редко. Открывание рта болезненно, затруднено, отмечается девиация нижней челюсти в сторону пораженного сустава. Пальпация области ВНЧС через кожу кпереди от козелка уха болезненна.

Рис. 11.10.

Полный передний вывих ВНЧС при его дисфункции. Томограмма, а, б – с закрытым ртом; в, г – с открытым ртом (суставная головка вне суставной впадины).

На томограммах сустава при привычном положении нижней челюсти видно увеличение ширины суставной щели на всем протяжении по сравнению с нормой, а особенно в верхнем отделе. Увеличение размера суставной щели при остром артрите можно объяснить наличием экссудата, характерного для любого воспалительного процесса, а также тем, что дети сознательно оберегают сустав, исключая обычную нагрузку.

Электромиографическое и фонографическое исследования при остром артрите не проводят.

При расчете аксиограмм выявляется резкое уменьшение величины угла суставного пути по сравнению с нормой.

Лечение необходимо проводить с учетом явлений острого воспаления. С этой целью назначают курс медикаментозной противовоспалительной терапии, включающей сульфаниламиды, салицилаты, антигистаминные препараты, препараты кальция, щадящую диету, мазевые повязки противовоспалительно-рассасывающего действия на область ВНЧС, терапевтические процедуры (в период острого воспаления инфракрасный лазер, после снятия воспаления магнитотерапию и электрофорез 6 % раствора калия йодида). Повторный курс физиотерапии проводят через месяц, а затем каждые 3 мес в течение года. После проведения курса лечения у всех детей с острым артритом диагностируется привычный подвывих ВНЧС большей или меньшей степени выраженности.

Рис. 11.11.

Полный передний вывих ВНЧС при хроническом артрите. Томограмма.

а, б — с закрытым ртом (суставная головка в суставной впадине); в, г — с открытым ртом (суставная головка вне суставной впадины).

Хронический артрит ВНЧС

по частоте поражения занимает второе место после привычного подвывиха и наиболее часто диагностируется в возрасте 14—15 лет. Из-за отсутствия болевого синдрома дети и подростки обращаются за врачебной помощью уже с возникшими деструктивными изменениями в суставе, что затрудняет проведение лечебных мероприятий.

Из анамнеза у детей с хроническим артритом можно выявить наличие длительно (до 2 и более лет) существующих «щелчков». К врачу дети обращаются с жалобами на ограниченное открывание рта, чувство скованности в области сустава.

При клиническом осмотре пациента выявляется ограничение открывания рта до 2—4 см. Движения нижней челюсти теряют плавность и становятся «ступенчатыми», при максимальном опускании нижней челюсти отмечается суставной шум в виде «хруста».

На томограммах при максимальном опускании нижней челюсти определяется ограничение экскурсии суставной головки нижней челюсти, на томограммах ВНЧС при привычном положении нижней челюсти выявляются уменьшение размера суставной щели, порозность суставной головки и нарушение целости компактной пластинки в отдельных участках. Все эти изменения свидетельствуют о грубых изменениях элементов ВНЧС (рис. 11.11).

На электромиограммах — увеличение амплитуды надподъязычных мышц, что связано с перераспределением силовой нагрузки между двумя группами жевательных мышц (синергистами и антагонистами), и снижение амплитуды жевательных и височных мышц при смыкании зубных рядов в положении центральной окклюзии, т.е. признак снижения силовой активности этих мышц.

На фонограммах при хроническом артрите — низкоамплитудные колебания большой длительности, характеризующие шумовые явления в виде «хруста» при открывании рта. При анализе аксиограмм выявляется уменьшение угла суставного пути по сравнению с нормой.

Лечебные мероприятия при хроническом артрите для предупреждения обострения процесса и перехода его в юношеский деформирующий артроз проводят курсами каждые 4—6 мес в течение 2 лет.

Всем детям назначают щадящую диету, мазевые повязки на область ВНЧС.

Дети с функциональными формами поражения ВНЧС должны находиться на диспансерном учете. Все лечебно-профилактические мероприятия проводятся курсами (см. Диспансеризация детского населения у стоматолога).Средняя продолжительность наблюдения в условиях диспансеризации 4— 5 лет. Source: StudFiles.net

БИОМЕХАНИКА ДВИЖЕНИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Главная Избранные Случайная статья Познавательные Новые добавления Обратная связь FAQ

⇐ ПредыдущаяСтр 13 из 53Следующая ⇒

Биомеханика — наука о движениях человека и животных. Она изучает движение с точки зрения законов механики, свойственных всем без исключения механическим движениям материальных тел. Биомеханика изучает объективные закономерности, выявляемые при обследовании.

Изучение движений нижней челюсти позволяет получить представление об их норме, а также выявить нарушения их проявления в функционировании мышц, суставов, смыкании зубов и состоянии пародонта. Законы о движениях нижней челюсти используются при конструировании аппаратов — окклюдаторов и арти-куляторов. Нижняя челюсть участвует во многих функциях: жевании, речи, глотании, смехе идр., но для ортопедической стоматологии наибольшее значение имеют ее жевательные движения. Жевание может совершаться нормально только втом случае, когда зубы нижней и верхней челюстей будут вступать в контакт (окклюзию). Смыкание зубных рядов является основным свойством жевательных движений.

Нижняя челюсть человека совершает движения в трех направлениях: вертикальном (вверх и вниз), что соответствует открыванию и закрыванию рта, сагиттальном (вперед и назад), трансверзаль-ном (вправо и влево). Каждое движение нижней челюсти происходит при одновременном скольжении и вращении суставных головок. Различие заключается лишь в том, что в одном случае в суставах преобладают шарнирные движения, а в другом — скользящие.

Вертикальные движения нижней челюсти. Вертикальные движения совершаются благодаря попеременному действию мышц, опускающих и поднимающих нижнюю челюсть. Опускание нижней челюсти совершается при активном сокращении m. mylohyoideus, m. geniohy-oideus, и т. digastricus при условии фиксации подъязычной кости мускулатурой, лежащей ниже нее. При закрывании рта подъем нижней челюсти осуществляется сокращением m. temporalis, m. ptery-goideus medialis при постепенном расслаблении мышц, опускающих нижнюю челюсть.

При открывании рта одновременно с вращением нижней челюсти вокруг оси, проходящей через суставные головки в поперечном направлении, суставные головки скользят по скату суставного бугорка вниз и вперед. При максимальном открывании рта суставные головки устанавливаются у переднего края суставного бугорка. При этом в разных отделах сустава имеют место различные движения. В верхнем отделе происходит скольжение диска вместе с суставной головкой вниз и вперед. В нижнем — суставная головка вращается в углублении нижней поверхности диска, который для нее является подвижной суставной ямкой. Расстояние между верхним и нижним зубными рядами у взрослого человека при максимальном размыкании в среднем равно 4,4 см.

Сагиттальные движения нижней челюсти. Движение нижней челюсти вперед осуществляется двусторонним сокращением латеральных крыловидных мышц, фиксированных в ямках крыловидных отростков и прикрепленных к суставной сумке и суставному диску. Движение нижней челюсти вперед может быть разделено на две фазы. В первой фазе диск вместе с головкой нижней челюсти скользит по суставной поверхности бугорков. Во второй фазе к скольжению

Раздел I. Ортопедическое лечение больных при полной утрате зубов

головки присоединяется шарнирное движение ее вокруг собственной поперечной оси, проходящей через головки. Указанные движения осуществляются одновременно справа и слева. Наибольшее расстояние, которое может пройти головка вперед и вниз по суставному бугорку, равно 0,75—1 см. При жевании это расстояние равно 2—3 мм.

Расстояние, которое проходит суставная головка при движении нижней челюсти вперед, носит название сагиттального суставного пути. Сагиттальный суставной путь

характеризуется определенным углом. Он образуется пересечением линии, лежащей на продолжении сагиттального суставного пути, с окклюзион-ной (протетической) плоскостью. Под последней подразумевают плоскость, которая проходит через режущие края первых резцов нижней челюсти и дисталь-ные щечные бугры зубов мудрости, а при их отсутствии — через подобные бугры вторых моляров. Угол суставного сагиттального пути, по данным Гизи, в среднем равен 33°. Путь, совершаемый нижними резцами при выдвижении нижней челюсти вперед, называется сагиттальным резцовым путем. При пересечении линии сагиттального резцового пути с окклюзионной плоскостью образуется угол, который называют углом сагиттального резцового пути. Величина его индивидуальна и зависит от характера перекрытия. По Гизи, он равен в среднем 40-50°.

Трансверзальные движения нижней челюсти.

Боковые движения нижней челюсти возникают в результате одностороннего сокращения латеральной крыловидной мышцы. Так, при движении челюсти вправо сокращается левая латеральная крыловидная мышца, при смещении влево — правая. При этом суставная головка на одной стороне вращается вокруг оси, идущей почти вертикально через суставной отросток нижней челюсти. Одновре-

менно головка другой стороны вместе с диском скользит по суставной поверхности бугорка. Если, например, нижняя челюсть перемещается вправо, то на левой стороне суставная головка смещается вниз и вперед, а на правой стороне вращается вокруг вертикальной оси.

Угол трансверзального суставного пути (угол Беннетта).

На стороне сократившейся мышцы суставная головка смещается вниз, вперед и несколько кнутри. Путь ее при этом движении находится под углом к сагиттальной линии суставного пути. Иначе его называют углом бокового суставного пути. В среднем он равен 17°. На противоположной стороне восходящая ветвь нижней челюсти смещается кнаружи, становясь таким образом под углом к первоначальному положению.

Трансверзальные движения характеризуются определенными изменениями окклюзионных контактов зубов. Поскольку нижняя челюсть смещается то вправо, то влево, зубы описывают кривые, пересекающиеся под тупым углом. Чем дальше от суставной головки отстоит зуб, тем тупее угол. Наиболее тупой угол получается при пересечении кривых, образуемых перемещением центральных резцов. Этот угол называется углом трансверзального резцового пути, или готическим.

Он определяет размах боковых движений резцов и равен 100—120°. При боковых движениях челюсти принято различать две стороны: рабочую и балансирующую. На рабочей стороне зубы устанавливаются друг против друга одноименными буграми, а на балансирующей — разноименными, т.е. щечные нижние бугры устанавливаются против небных.

В ортопедической стоматологии одной из нерешенных проблем является проблема артикуляции. Под решением этой проблемы следует понимать изучение широкого комплекса вопросов, свя-

Глава 6. Понятие о стабильности протезов

занных с биомеханизмом взаимодействия в зубочелюстной системе человека в норме и патологии, и разработку на этой основе прогрессивных современных способов протезирования.

Единственным критерием, определяющим правильную артикуляцию искусственных зубов, является наличие множественного и беспрепятственного скольжения зубов в фазе жевательных движений. Этот признак, с одной стороны, обеспечивает равномерное распределение жевательного давления, устойчивость зубных протезов, повышение их функциональной ценности, а с другой — предупреждает возникновение патологических изменений в мягких и твердых тканях ложа.

Создание правильной артикуляции зубных протезов невозможно без постановления тех элементов, которые в физиологических условиях обеспечивают динамические контакты между зубами. Наибольшее распространение получили методики конструирования искусственных зубных рядов по теории балансирования и сферической теории.

Теория балансирования

(суставная теория). Основное требование классической теории балансирования, виднейшими представителями которой являются Гизи и Ганау, — сохранение множественного контакта между зубными рядами верхней и нижней челюстей в фазе жевательных движений. По Гизи, жевательные движения происходят циклически, по «параллелограмму». Сохранение бугоркового и резцового контактов является важнейшим фактором этой теории, авторы которой считают, что наклон суставного пути дает направление движению нижней челюсти и что на это движение влияют величина и форма суставного бугорка. Согласно требованиям теории Гизи, необходимы:

• точное определение суставного пути;

• запись резцового пути;

• определение сагиттальной компенсационной кривой линии;

• определение трансверзальной компенсационной кривой линии;

• учет высоты бугров жевательных зубов.

В конце XIX в. Бонвиль отмечал 3-пунктный контакт как кардинальный признак физиологической артикуляции зубных рядов. При передней окклюзии возможны контакты зубов в трех точках: одна из них расположена на передних зубах, а две — на дистальных буграх вторых или третьих моляров. Одни авторы рассматривают полноценный жевательный аппарат только с точки зрения этого контакта, как в качественном, так и в количественном отношении. Другие считают, что только при протезировании беззубых челюстей нужно соблюдать в точности принципы артикуляционного равновесия и законы множественности контактов для получения максимальной эффективности протезов. Ганау анализирует систему артикуляции и особенно подчеркивает различие между положением протезов в артикуляторе и во рту, обусловленное отсутствием упругости тканей.

Из целого ряда артикуляционных законов Ганау выделил 5 основных факторов, назвав их артикуляционной пятеркой:

• наклон суставного пути;

• выраженность компенсационной кривой;

• наклон ориентировочной плоскости;

• наклон верхних резцов;

• высота бугров.

Все эти факторы могут изменяться. Существует обратная зависимость величин. Например, увеличение кривизны компенсационной кривой изменяет наклон резцов и наоборот.

А.И.Певзнер (1934) и другие авторы критикуют теории Гизи и Ганау, считая, что пищевой комок между зубами при

Раздел I. Ортопедическое лечение больных при полной утрате зубов

| ном контакте с верхними. Учитывая, что клыки находятся на повороте, Гизи рекомендовал устанавливать их без контакта с антагонистами. Постановка по Гизи методом нижнечелюстного бугорка, «бугорковый» метод. Стремясь максимально улучшить условия для стабильности протеза на нижней челюсти, Гизи рекомендует устанавливать плоскость ориентации от линии бугров клыков, далее параллельно линии Кампера, проходящей на высоте 2 мм ниже верхней губы и соединяющейся с вершинами альвеолярных бугров нижней челюсти. По найденной плоскости ориентации устанавливают премоляры и первый моляр. Второй моляр ставят на уравнительной плоскости. Учет разновидности прикуса и исходной формы окклюзионной поверхности зубов является важным фактором, определяющим успех ортопедического лечения. Поэтому при постановке искусственных зубов необходимо учитывать соотношения альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей в центральной окклюзии. Принципы постановки зубов по Ганау.Методика Ганау построена в соответствии с принципами артикуляции, изложенными в теории Гизи, главным из которых является принцип, определяющий главенствующую роль височно-нижне-челюстного сустава в движении нижней челюсти. Установленные Ганау взаимосвязи между 5 артикуляционными факторами суммированы им в виде нескольких законов: 1. С увеличением наклона суставных бугорков увеличивается наклон плоскости окклюзии. 2. С увеличением наклона суставных бугорков уменьшается угол наклона резцов. 3. С увеличением наклона суставных бугорков увеличивается высота бугров. |

откусывании и при пережевывании разобщает зубные ряды и этим нарушает балансирование как раз в тот момент, когда потребность в нем наиболее велика. В этом кроется основной недостаток методики конструирования искусственных зубных рядов в соответствии с теорией балансирования

Конструирование рациональных протезов для беззубых челюстей представляет сложную биомеханическую задачу, а ее решение должно быть построено в соответствии с законами механики. Это значит, что в основу постановки искусственных зубов должны быть положены требования, удовлетворяющие существующим принципам биостатики и биодинамики жевательного аппарата.

Анатомическая постановка зубов по Ги-ш

заключается в установлении всех зубов верхней челюсти в пределах протетичес-кой плоскости параллельно линии Кам-пера, проходящей на расстоянии 2 мм ниже верхней губы.

Во второй своей модификации,

так называемой ступенчатой постановке, Гизи предлагал, учитывая искривление альвеолярного отростка нижней челюсти в сагиттальном направлении, изменять наклон нижних участков челюсти. Применяя «ступенчатую» постановку, Гизи преследовал цель увеличить стабилизацию протеза для нижней челюсти.

Третья, наиболее распространенная постановка зубов по Гизи,

заключается в установлении жевательных зубов по так называемой уравнительной плоскости. Уравнительная плоскость является средней величиной по отношению к горизонтальной плоскости и плоскости альвеолярного отростка. Согласно этой методике боковые зубы верхней челюсти ставят следующим образом: первый моляр касается плоскости только щечным бугром, остальные бугры и все бугры второго моляра не касаются уравнительной плоскости. Нижние зубы ставят в плот-

Глава 6. Понятие о стабильности протезов

4. С увеличением глубины сагиттальной окклюзионной кривой уменьшается наклон плоскости окклюзии протеза.

5. С увеличением степени искривления сагиттальной окклюзионной кривой увеличивается угол наклона резцов.

6. С увеличением наклона плоскости окклюзии протеза уменьшается высота бугров.

7. С увеличением наклона окклюзионной плоскости увеличивается наклон резцов.

8. С увеличением наклона плоскости окклюзии уменьшается высота бугров.

9. С увеличением наклона угла резцов увеличивается высота бугров.

Для обеспечения всех перечисленных моментов в их взаимной связи необходимо, как полагал Ганау, применять индивидуальный артикулятор.

По методике Ганау, при установке бокового зуба необходимо проверять степень индивидуального перекрытия зубов, обеспечивать плотные равномерные контакты между зубами в состоянии центральной окклюзии (создание уравновешенной окклюзии), а также плавное скольжение бугров зубов и их множественный контакт на рабочей и балансирующей сторонах (создание уравновешенной, «сбалансированной» артикуляции зубов).

Сферическая теория.

Общим требованием многочисленных теорий артикуляции является обеспечение множественного скользящего контакта между искусственными зубными рядами в фазе жевательных движений. С точки зрения выполнения этого общего требования наиболее правильной следует считать сферическую теорию артикуляции, разработанную в 1918 г. Monson. Сферическая теория артикуляции наиболее полно отражает сферические свойства строения зубочелюстной системы и всего черепа, а также сложные трехмерные вращательные движения нижней челюсти. Проте-

зирование по сферическим поверхностям обеспечивает:

• артикуляционное равновесие в фазе жевательных движений (Gusi);

• свободу движений (Hanau, Hylteb-randt);

• фиксацию положения центральной окклюзии с одновременным получением функционального оттиска под жевательным давлением (Gusi, Keller, Rumpel);

• образование безбугорковой жевательной поверхности, исключающей образование сбрасывающих моментов, нарушающих фиксацию и стабилизацию протезов (см. табл. 6.1).

Поэтому протезирование по сферическим поверхностям рационально для протезирования беззубых челюстей, использования пластиночных протезов, при наличии одиночных естественных зубов, изготовлении шин при пародонтозе, для коррекции окклюзионной поверхности естественных зубов с целью создания правильных артикуляционных отношений с искусственными зубами на противоположной челюсти и целенаправленного лечения при заболеваниях суставов. Сторонники сферической теории прежде всего отмечают, что по сферическим поверхностям легче производить постановку искусственных зубов.

Внеротовой метод регистрации центрального соотношения челюстей (по Гит).

Этот метод предложен в 1920-х годах. После определения высоты нижнего отдела лица и оформления окклюзионной плоскости в центре верхнего воскового валика укрепляют маленький штифт, выходящий за пределы губ в направлении отвесно вниз. На нижнем валике укрепляют металлическую площадку, покрытую тонким слоем воска. Штифт должен касаться поверхности пластинки. Больному предлагают делать боковые движения челюстью до тех пор, пока он не утомится. На пластинке очерчивают угол

Биомеханика нижней челюсти

Таблица 6.1

| Артикуляционные теории построения зубных рядов | Теория Гизи | Теория Monson | Теория Ганау | Теория балансирования | Сферическая теория |

| Основные положения | Наклон суставного пути дает направление движению нижней челюсти, на которое влияют величина и форма суставного бугорка | Сложные движения нижней челюсти определяются не суставными путями, а поверхностями зубных бугров, которые дают направления этим движениям | Теория сходна с теорией Gusi. Он анализирует систему артикуляции и особенно подчеркивает различие между положением протезов в артикуляторе и во рту из-за отсутствия упругости тканей | Учитывает: 1) угол наклона сагитталь ного составного пути; 2) угол наклона сагитталь ного резцового пути; 3) угол наклона трансвер- зального суставного пути; 4) угол наклона трансвер- зального резцового пути; 5) угол наклона бугров ис кусственных зубов; 6) угол наклона окклюзи- онных кривых; 7) направления окклю- зионной плоскости | Обеспечивает: 1) артикуляционные рав новесия в фазе жеватель ных движений (Gusi); 2) свободу движений (Hanau, Hyltebrandt); 3) фиксацию положения центральной окклюзии с одновременным получе нием функционального оттиска (Сапожников); 4) образование безбугор ковой жевательной поверхности (Сапожни ков) |

| Определяющие факторы | 1. Точное определение суставного пути. 2. Запись резцового пути. 3. Определение сагит тальной компенса ционной кривой. 4. Определение тран- сверзальной компенса ционной кривой линии | 1. Наклон суставно го пути. 2. Глубина компен сационной кривой. 3. Наклон ориенти ровочной плоско сти. 4. Наклон верхних резцов. 5. Высота бугров |

Глава 6. Понятие о стабильности протезов

приблизительно в 120° (готический угол). Расположение штифта на вершине угла будет показывать центральное положение нижней челюсти по отношению к верхней.

⇐ Предыдущая13Следующая ⇒

Мышечная система

МЫШЦЫ И ФАСЦИИ ГОЛОВЫ

Жевательные мышцы

Жевательные мышцы, развивающиеся из мезенхимы I висцеральной (нижнечелюстной) дуги, начинаются на костях черепа и прикрепляются к нижней челюсти, обеспечивая ее движения в височно-нижнечелюстном суставе. Все жевательные мышцы иннервируются ветвями тройничного нерва. К жевательным мышцам относятся собственно жевательная мышца, височная мышца, медиальная и латеральная крыловидные мышцы (табл. 38). Таблица 38. Жевательные мышцы (иннервируются ветвями тройничного нерва)

| Название | Начало | Прикрепление | Функция | Кровоснабжение |

| Жевательная

мышца |

Нижний край скуловой кости скуловая дуга | Жевательная бугристость нижней челюсти | Поднимает угол нижней челюсти | Аа.: жевательная, поперечная лицевая |

| Височная

мышца |

Височная поверхность лобной кости, теменная кость, большое крыло клиновидной кости, височная фасция | Венечный отросток нижней челюсти | Поднимает нижнюю челюсть, задние пучки тянут челюсть назад | Аа.: верхнечелюстная, поверхностная височная, глубокая височная |

| Медиальная

крыловидная мышца |

Крыловидная ямка крыло- видного отростка клиновидной кости | Крыловидная бугристость нижней челюсти | Поднимает угол нижней челюсти | Аа.: верхнечелюстная, лицевая |

| Латеральная

крыловидная мышца |

Подвисочный гребень большого крыла клиновидной кости, наружная поверхность латеральной пластинки крыловидного отростка | Шейка нижней челюсти, внутрисуставный диск и капсула височно-нижнечелюстного сустава | При одностороннем сокращении смещает нижнюю челюсть в противоположную сторону, при двустороннем — нижняя челюсть выдвигается вперед | Аа.: верхнечелюстная, лицевая |

Жевательная мышца (т. masseter) — толстая четырехугольная пластинка, расположенная в околоушной области, прикрывает снаружи ветвь нижней челюсти (рис. 229). Мышца начинается широким толстым сухожилием на нижнем крае передних двух третей скуловой дуги, а также мышечными пучками на нижнем крае и внутренней поверхности задней трети скуловой дуги. По расположению волокон мышца разделяется на две части: поверхностную (большую) и глубокую (меньшую).

Пучки поверхностной части следуют вниз и кзади, глубокой части — почти вертикально сверху вниз. Мышца прикрепляется к жевательной бугристости и к латеральной поверхности венечного отростка нижней челюсти. К наружной поверхности жевательной мышцы прилежит ее плотная фасция, а к ней в задней ее части — околоушная слюнная железа. Выводной проток этой железы пересекает переднюю часть мышцы в заднепереднем направлении на уровне между ее верхней и средней третями.

Функция: жевательная мышца поднимает нижнюю челюсть, главным образом угол нижней челюсти (прижимает нижние коренные зубы к верхним коренным зубам), развивая большую силу («раздавливающая мышца»). Поверхностная часть мышцы участвует в выдвижении нижней челюсти вперед.

Рис. 229. Жевательная и височная мышцы, вид справа:

1 — Lateral ligament; 2 — Styloid process; 3 — Joint capsule; Articular capsule; 4 — Mastoid process; 5 — External acoustic meatus; 6 — Temporalis; Temporal musclc; 7— Parietal bone; 8 — Frontal bone; 9— Zygomatic arch; 10 — Masseter, deep part; 11 — Masseter, superficial part

Кровоснабжение: жевательная артерия, поперечная артерия лица.

Височная мышца (т. temporalis) толстая, широкая вверху и узкая внизу, занимает всю височную ямку. Начинается на височной поверхности теменной кости и чешуе височной кости, а также на внутренней поверхности височной фасции. Пучки мышцы идут сверху вниз, переходят в короткое толстое и узкое сухожилие, которое прикрепляется к венечному отростку нижней челюсти (см. рис. 229).

Функция: височная мышца поднимает нижнюю челюсть, действуя в основном на передние зубы («кусающая мышца»). Задние пучки мышцы тянут кзади выдвинутую вперед нижнюю челюсть.

Кровоснабжение: поверхностная и передняя глубокая височные артерии.

Медиальная крыловидная мышца (m. pterygoideus medialis) — толстая четырехугольная пластинка, расположенная в подвисочной и крыловидной ямках, прилежит к внутренней поверхности ветви нижней челюсти (рис. 230, 231). Мышца начинается в крыловидной ямке крыловидного отростка клиновидной кости. Пучки мышцы проходят сверху вниз, латерально и кзади в том же направлении, что и волокна жевательной мышцы. Мышца прикрепляется к крыловидной бугристости на внутренней поверхности угла нижней челюсти.

Функция: медиальная крыловидная мышца поднимает нижнюю челюсть и выдвигает ее вперед.

Кровоснабжение: верхнечелюстная, лицевая артерии.

Латеральная крыловидная мышца (m. pterygoideus lateralis) — толстая короткая пластинка, расположенная в подвисочной и крыловидной ямках. Волокна мышцы ориентированы в переднезаднем направлении. Мышца имеет две головки — верхнюю и нижнюю. Верхняя головка начинается на верхнечелюстной поверхности и подвисочном гребне большого крыла клиновидной кости, нижняя — на наружной поверхности латеральной пластинки крыловидного отростка клиновидной кости. Обе головки мышцы, сходясь, образуют мышцу, которая направляется кзади и латерально и прикрепляется к передней поверхности шейки нижней челюсти, суставной капсуле височно-нижнечелюстного сустава и к внутрисуставному диску. Между двумя головками мышцы проходят щечный нерв и щечная артерия (см. рис. 230, 231).

Функция: латеральная крыловидная мышца при одностороннем сокращении смещает нижнюю челюсть в противоположную сторону, при двустороннем нижняя челюсть выдвигается вперед. Мышца тянет вперед суставную капсулу и суставной диск височно-нижнечелюстного сустава, предохраняет капсулу от ущемления, а диск смещает вместе с суставным отростком нижней челюсти.

Кровоснабжение: верхнечелюстная, лицевая артерии.

Характер движений нижней челюсти под влиянием жевательных мышц представлен на рис. 232.

Рис. 230. Жевательные мышцы, вид справа (скуловая дуга и венечный отросток нижней челюсти отпилены и удалены, сухожилие височной мышцы отрезано и поднято кверху):

1 — Medial pterygoid; 2 — Lateral pterygoid, lower head; inferior head; 3 — Lateral pterygoid, upper head; superior head; 4 — Temporalis; Temporal muscle; 5 — Temporal muscle; Tendon; 6 — Articular disc

Рис. 231. Жевательные мышцы, вид сзади изнутри:

1 — Head of mandible; Articular surface; 2 — Articular disc; 3 — Lateral ptcrygoid, upper head; superior head: 4 — Temporalis; Temporal muscle; 5 — Lateral pterygoid, lowcr head; inferior head; 6 — Masseter, deep part; 7— Masseter, superficial part; 8— Medial ptcrygoid

Рис. 232. Направления движений нижней челюсти в височно-нижнечелюстном суставе, вид справа (А — схема движений нижней челюсти в целом, Б — показано движения головки нижней челюсти в пределах сустава):

1— Lateral pterygoid; 2 — Articular tubercle; 3 — Articular disc; 4 — Mandibular fossa