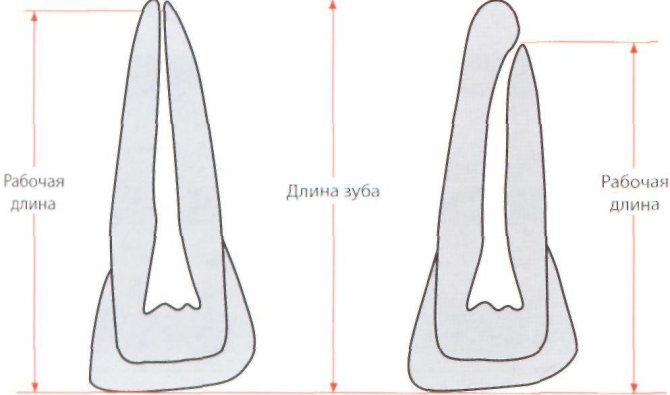

Рабочая длина корневого канала – расстояние от конечной точки на апексе до выбранного врачом наружного ориентира (бугра, пломбы на коронковой части).

Врачи до сих пор не могут прийти к единому мнению и сказать, что надо брать в качестве ориентира: физиологическое отверстие (переход цемента корня в дентин), апикальное отверстие (собственно сама дырка), рентгенологическую верхушку (самая удаленная точка на снимке) или анатомическую верхушку (наиболее удаленная область от коронки). Расстояние между ними составляет до 2 мм, а это разница между хорошо запломбированным каналом и сохранением очага инфекции.

Самая важная задача заключается в поиске этой конечной точки, который осложнен из-за большого количества разных анатомических структур.

Существуют 4 метода определения рабочей длины корневого канала:

- рентгенологический

- тактильный

- с помощью апекслокатора

- табличный

Рентген

Врач по снимку определяет рентгенологическую верхушку и рабочая длина корневого канала устанавливается за 1 мм до неё. Проблема заключается в том, что канал это трехмерная структура, а снимок нам представляется в двухмерной проекции. Бывают случаи, когда врач перфорировал стенку канала, тогда как на рентгенограмме все выглядит в пределах нормы. Почти в 50% всех случаев инструмент находится глубже, чем это выглядит на снимке.

Тактильный метод

Наименее надежный вариант определения длины корневого канала, качество такой диагностики зависит от «чуйки» врача и его опыта, что согласитесь, недопустимый аргумент. Тонкий инструмент засовывают в канал и на ощупь определяют место отверстия. Другой способ заключается в применении бумажного штифта. Там, где он пропитался кровью или иным содержимым, считается точкой выхода. Если кровью пропиталась не маленькая часть, а значительный участок, то следует сделать вывод о выходе за верхушку. Сюда же можно отнести болевые ощущения. Когда инструмент выходит за верхушку, больной чувствует укол, на что и ориентируется врач.

ГЛАВА2.ТЕХНИКА РАСШИРЕНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ

Главная Избранные Случайная статья Познавательные Новые добавления Обратная связь FAQ

К настоящему времени накопился значительный опыт по расширению каналов, что обусловлено как появлением новых видов эндодонтического инструментария (профайлов, протейперов и др.), так и использованием эндодонтических наконечников и микромоторов. Однако цели и задачи биомеханической обработки всегда остаются прежними:

n убрать из канала ткани пульпы или ее распад;

n убрать слой инфицированного дентина, расположенного на стенках канала;

n произвести медикаментозную обработку канала;

n придать каналу конусовидную форму, удобную для пломбирования.

Основные правила по препарированию канала:

1. После определения рабочей длины зуба все инструменты должны быть использованы в пределах ее границ. Чрезмерная обработка или выведение инструмента за апикальное отверстие – основная причина послепломбировочной боли. С другой стороны, если в области апекса будут находиться остатки пульпы или дентинных опилок после обработки инструментами, то не будет образовываться дентин, который формируется вокруг корневых наполнителей.

Следовательно, определенная вначале длина инструмента должна быть зафиксирована. Это можно сделать с помощью специального ограничителя, который виден на выступающей над зубом части.

2. Препарирование должно обеспечить расширение канала с сохранением его формы. Одна из наиболее общих ошибок – попытка изменить характерную форму канала в процессе препарирования. Избыточное действие римером, недостаточная гибкость инструментов и неправильный подбор их последовательности, использование растворяющих агентов приводят к препарированию, которое не обеспечивает сохранность границ канала.

Внутриканальными инструментами следует расширять канал на всем его протяжении, но при этом надо быть осторожным, чтобы не создавать дополнительных отверстий и перфораций. Если препарирование выполнено правильно, окончательно сформированный канал полностью повторяет первоначальную форму. Новый канал как бы накладывается на предыдущий.

3. Инструменты должны использоваться в строгой последовательности, без пропуска размеров. После определения длины канала файлом возможно большего размера, проходящего до апикального сужения, начинают удалять ткани с дентинных стенок. Когда инструмент свободно двигается в канале, необходимо использовать файл (ример) большего размера. Затем берут следующий инструмент, и так до тех пор, пока будет достигнута желаемая степень препарирования. Каждый инструмент должен проходить в канал без усилий. Если этот эффект не достигнут, должен быть снова использован инструмент меньшего диаметра.

4. Инструменты должны использоваться «расточительно», особенно малых размеров. Каждый раз инструмент, выведенный из канала, должен очищаться подходящим материалом (коттоновым валиком). В это время витки инструмента проверяются, нет ли признаков напряжения или повреждения формы. При обнаружении дефектов инструменты выбрасывают. Если учесть расходы, связанные с поломкой инструментов в канале, то дешевле использовать их одноразово.

5. Каналы необходимо препарировать во влажной среде. Ирригация в процессе препарирования должна быть ощутимой. Расширение сухого канала может привести к заполнению области верхушечного отверстия стружками дентина и препятствует его запечатыванию. При ирригации канала обломки всплывают и их можно удалить при помощи аспирации или адсорбции турундой. Кроме того, при увлажненных стенках инструменты испытывают меньшее трение, что сокращает их напряжение и возможные поломки.

Классический тестдля определения завершения препарирования – это появление чистого белого дентина на витках инструмента.

Многие каналы бывают овальной или лентовидной формы в сечении. В таком случае трудно оценить качество очистки отдаленных от центральной оси участков. Чтобы избежать этого, в зубах с овальными или узкими каналами используют файлы, которые преимущественно соскребают дентин со стенок, наиболее удаленных от оси зуба. Тест чистого белого дентина остается в силе.

Рис.25. Промывание каналов с помощью эндодонтического шприца

Наряду с этим канал должен сохранять прежнее направление, не иметь выступов (неровностей) на стенках и завершаться апикальным сужением. Выбор метода расширения корневого канала обусловлен его анатомическими особенностями, техническими возможностями и квалификацией врача. Препарирование корневого канала может производиться ручным способом или машинным.

Стандартизованная техника предусматривает введение в канал на всю его рабочую длину файлов, последовательно увеличивающихся размеров. Канал расширяют до тех пор, пока на гранях инструмента не появляются белые стружки дентина. Обработку со снятием стружки продолжают файлами 2—3 размеров. Этот метод обеспечивает необходимое расширение прямого канала, так как позволяет снять инфицированный дентин и создать конус с наклоном стенок 2 %, что соответствует стандарту конуса эндодонтического инструмента. Однако использование в искривленных каналах файлов 035 и больших размеров, не обладающих гибкостью, может привести к созданию уступов на месте выраженного изгиба и, даже, перфорации, что делает неприемлемым эту методику в подобных условиях.

При расширении канала важное значение имеет правильное направление движения инструмента. Обычно различают три фазы его продвижения: введение, вращение, извлечение. Введение предусматривает продвижение инструмента до упора. Затем производят вращение по часовой стрелке на 0,5—1,0 оборота, в результате чего инструмент внедряется в корневой канал. Подтверждением этого является чувство «захватывания» инструмента при его извлечении. При этом из канала извлекаются дентинные опилки. Однако для полного их удаления необходимо промыть канал из шприца. После этого инструмент вводят в канал и движения повторяют. Важным условием безопасной работы служит постоянный контроль за состоянием файла, извлеченного из канала.

При инструментальной обработке корневых каналов существует специальная терминология:

· начальный файл (Jnicial-file) – исходный инструмент (первый файл), проходящий на всю рабочую длину;

· мастер-файл(master-filе) – последний файл, вводимый на всю длину и формирующий апикальный уступ;

· Final-file – последний (наибольшего диаметра) файл, обрабатывающий канал.

· «Смазанный слой» (микроскопический слой из опилок) — слой,

который образуется на стенках корневых каналов во время инструментальной обработки за счет повреждающего действия эндодонтических файлов. Толщина и состав этого слоя меняются в зависимости от свойств обрабатываемых твердых тканей и характеристик режущего инструментария. В среднем его численные значения варьируют от 1 до 6 мкм, в то время как глубина проникновения в дентинные канальцы может быть выше, достигая до 50 мкм. Он состоит из органических и неорганических компонентов, по составу близок к дентину, а по строению напоминает «смазанный слой», образующийся при препарировании кариозной полости. «Смазанный слой» состоит из коагулированных белков, остатков пульпы и отростков одонтобластов, клеток крови, микроорганизмов, коллагеновых волокон дентина, кристаллов гидроксиапатита.

· Верхушечный упор — это ступенька на стенке канала, которая

обеспечивает упор для верхушки гуттаперчевого штифта. Отношение к нему неоднозначное. Одни авторы считают его формирование обязательным, другие — указывают, что конусность канала обеспечивает достаточный контакт гуттаперчи со стенками. Ступенька на стенке канала создается за счет использования двух, а иногда трех размеров файла на одной и той же глубине.

· Reaming – риминг, резанье, ввинчивание, поворот вокруг своей оси,

вращение в канале. Такая техника возможна при работе эндодонтическими инструментами «К-Reamer» и «K-File». Работа включает последовательное введение инструмента в канал, его вращение и выведение. Наиболее частое осложнение риминга – перелом инструмента. Во избежание этого следует помнить, что чем больше угол вращения, тем больше опасность перелома инструмента.

· Filling – файлинг предусматривает равномерное соскабливание со

стенок канала вертикальными движениями вверх-вниз дентинных опилок. Работа проводится равномерно без вращательных движений с помощью «К- и Н-файлов» и инструментов «К-flex- H-file». При файлинге существует опасность образования ступенек и изменение формы канала из-за присутствующего эффекта разгибания инструмента.

· Watch-winding – техника расширения движением, имитирующим

завод часов. При выполнении этой техники сначала инструментом достигают рабочей глубины (легкое сопротивление в канале). В дальнейшем в корневом канале производят движения без давления по часовой стрелке на четверть оборота (90º) с последующей ретракцией. Иногда допускаются короткие легкие «проталкивания» инструмента на глубину до 1 мм.

Существует несколько методик инструментальной обработки корневых каналов, а также их различные модификации.

Методы инструментальной обработки корневых каналов подразделяются на следующие группы:

1. Апикально-корональные,

2. Коронально-апикальные.

3. Комбинированные (гибридные).

Предыдущая6Следующая

Апекслокатор

Элеткронный метод считается самым надежным из всех указанных. Наиболее популярными марками аппаратов являются: российский Geosoft (ЭндоЭст), японский NSK (iPex), немецкий VDW (Raypex).

Определение рабочей длины корневого канала:

- на губу пациента вешается один провод с крючком на конце

- диагностический инструмент (например, К-файл) устанавливается в держателе

- затем врач медленно продвигает его по каналу, на экране прибора высвечиваются цифры, сколько осталось до верхушки. Также подается прерывистый звуковой сигнал. На некоторых моделях имеется графическое отображение: зеленый – далеко, желтый – близко, красный – на месте

- когда инструмент достигает пункта назначения, на экране высвечивается надпись APEX, а сигнал гудит непрерывно

V.Методы инструментальной обработки корневых каналов.

Главная Избранные Случайная статья Познавательные Новые добавления Обратная связь FAQ

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 5Следующая ⇒

Успех эндодонтического лечения во многом зависит от качественной механической обработки корневых каналов, которая, в свою очередь, является залогом успешной их обтурации.

Целью инструментальной обработки является сохранение конусообразной формы канала на всем его протяжении.

Выбор метода инструментальной обработки корневого канала зависит от анатомических особенностей. Широкие и прямые каналы просты для обработки, тогда как узкие и искривленные каналы вызывают значительные трудности.

Методы инструментальной обработки корневых каналов можно подразделить на две основные группы:

1) Апикально-корональные, которые предусматривают препарирование корневого канала от верхушки в сторону устья, используя при этом инструменты от меньшего размера к большему.

2) Коронально-апикальные, в которых препарирование канала начинается от устья в сторону его верхушки с последовательным использованием инструментов от большего размера к меньшему.

Наиболее простыми в освоении для начинающего врача являются апикально — корональные методы.

1. Особенности инструментального расширения труднопроходимых сильно искривленных корневых каналов:

1) Необходимо оценить степень искривления корневого каналапо диагностическому рентгеновскому снимку, а с помощью инструмента малого диаметра, введенного в корневой канал, и направление этого искривления.

2) Использовать предварительное сгибание инструментовв процессе дальнейшего препарирования канала в соответствии с первым измерительным внутриканальным инструментом. При этом в сильно искривленных корневых каналах возвратно-поступательных движения должны иметь малую амплитуду.

3) Применять инструменты промежуточных размеров, что позволит исключить потерю рабочей длины и облегчит переход от одного размера инструмента к другому особенно при использовании инструментов малого диаметра.

4) Использовать NiTi файлы, что способствует сохранению первоначальной рабочей длины из-за их высокой гибкости.

Необходимо выполнять антикурватурную технику (технику против кривизны).

При этом методе основными являются возвратно-поступательные движения, где наибольшее боковое давление инструментом должно оказываться на наружную большую кривизну корня. Такое препарирование позволит избежать перфорации по малой внутренней кривизне корня, где толщина дентина гораздо меньше.

6) Проводить выпрямление кривизны корневого канала за счет формирования вторичного эндодонтического доступа. Наиболее трудно проходимыми являются каналы, имеющие искривление, расположенное ближе к устью, т.е. в верхней трети. В этом случае за счет расширенного эндодонтического доступа и более обширного иссечения тканей дентина в области проекции предполагаемого искривления уменьшается кривизна корневого канала и облегчается его дальнейшее препарирование.

Комбинировать использование методик «Crown-Down» и «Step back», NiTi инструметов и инструментов, выполненных из стали.

В ряде случаев корневые каналы могут иметь два искривления на одной и той же плоскости или в разных плоскостях. Их препарирование очень затруднено. Иногда на первом этапе следует провести выпрямление данного изгиба путем препарирования коронального искривления методом «Crown-Down», а на втором этапе — препарирование апикального изгиба методом «Step-back».

Стандартизованная техника

Эта техника использовалась в течение многих лет. В соответствии с ней, в канал на всю его рабочую длину вводились файлы последовательно увеличивающихся размеров. Канал расширяли до тех пор, пока на кончике инструмента не появлялись чистые белые стружки. Обработку со снятием стружки продолжали файами 2-3 размеров, чтобы завершить обработку. Этот метод считается удовлетворительным в прямых каналах, так как позволяет снять инфицированный дентин и создать конус с наклоном стенок 2°, что соответствует стандарту конуса эндодонтического инструмента. Однако в искривленных каналах использование файлов больших размеров, не обладающих гибкостью, приводит к созданию уступов на месте выраженного изгиба и, даже, перфорации, что делает неприемлемым этот метод в подобных условиях.

Рис. Расширение корневого канала на всю рабочую длину инструментами увеличивающегося размера (схема): а — овальная форма канала в апикальной части до препарирования; б — цилиндрическая форма после препарирования; в — гуттаперчивый штифт такого же размера, как и последний файл в канале. Кончик штифта закрывает верхушечное отверстие.

⇐ Предыдущая3Следующая ⇒

Табличный метод

За долгое время клинических наблюдений у врачей скопилась обширная база по рабочей длине корневых каналов. Так что при отсутствии иных вариантов, можно взять условный резец и свериться с показаниями в таблице. Если нет апекслокатора и рентгена, то данный метод следует дополнить тактильным. Впрочем, анатомия у каждого человека индивидуальна, так что достоверность табличных значений также не высока.

Так какой же самый эффективный метод определения рабочей длины корневого канала?

Увы, одной идеальной методики не существует. На данный момент принято полагаться на связку «апекслокатор + рентген».