Мы живём в окружающем мире, который состоит из предметов и явлений. Так или иначе, они постоянно влияют на наше сознание, и наше сознание их воспринимает.

Человек не просто видит то, что находится вокруг него, не просто слышит какие-то звуки или чувствует запахи. Он, порой даже почти подсознательно, оценивает всё это, классифицирует, пытается отобрать с точки зрения какой-нибудь пользы.

Механизм человеческого восприятия сложен и не до конца ещё изучен. Но определённые его признаки учёные выделяют, отмечают их особенности и способы воздействия на сознание.

Восприятие человеком окружающего мира в психологии называется перцепцией. Перцептивная психика имеет множество особенностей, которые ещё не до конца изучены.

Ощущение и восприятие: чем отличаются друг от друга эти познавательные процессы? Узнайте об этом из нашей статьи.

Понятие и классификация

Перцепция (восприятие) , это многообразный процесс отражения явлений или предметов, когда они непосредственно воздействуют на органы чувств человека.

Соответственно, по влиянию явлений или предметов на определённые органы чувств человека классифицируются и виды перцепции:

- зрительная,

- слуховая,

- обонятельная и другие

Окружающая нас материя существует в сфере пространства, времени, движения и направления, по этим признакам восприятие классифицируется тоже.

Причём, пространство мы способны воспринимать, различая размеры предметов на разном расстоянии. Мы понимаем, что удалённый предмет кажется меньше по размерам, чем такой же, который находится рядом с нами. Но воспринимаем их всё равно, как одинаковые.

Наконец, в зависимости от сложности процесса восприятия, его подразделяют на мгновенное (в науке оно может определяться, как симультанное) и поэтапное (оно ещё называется сукцессивным).

Свойства и процессы

Перцепция имеет характерные свойства:

- предметность,

- структурность,

- целостность,

- избирательность,

- константность,

- апперцептивность (так называется зависимость от прошлого жизненного опыта),

- объёмность и его ограниченность.

Восприятие состоит из нескольких последовательных перцептивных процессов:

- обнаружения,

- различения,

- идентификации,

- категоризации,

- узнавания,

- опознания.

Таким образом, делаем вывод: перцептивный процесс , это процесс восприятия, который позволяет нам (причём, не только людям, но и животным) не просто пассивно созерцать окружающее, но и подвергать его оценке, воспринимать в развитии и в качестве возможности применения того или иного предмета.

Кстати, использование окружающих предметов в качестве орудий труда является одним из начальных признаков человеческого мышления.

По мнению психолога Б. Ананьева сенсорно-перцептивные процессы (он первым ввел такой термин) , это цепочка от органов чувств до сознания человека, и механизм этой деятельности зависит от его опыта, образов, закреплённых в сознании и даже диапазона двигательных функций.

Стадия перцептивной психики

Следующая за стадией элементарной сенсорной психики, вторая стадия развития, может быть названа стадией перцептивной психики. Она характеризуется способностью отражения внешней объективной действительности уже не в форме отдельных элементарных ощущений, вызываемых отдельными свойствами или их совокупностью, но в форме отражения вещей.

Переход к этой стадии развития психики связан с изменением строения деятельности животных, которое подготовляется еще на предшествующей стадии.

Это изменение в строении деятельности заключается в том, что уже наметившееся раньше содержание ее, объективно относящееся не к самому предмету, на который направлена деятельность животного, но к тем условиям, в которых этот предмет объективно дан в среде, теперь выделяется. Это содержание уже не связывается с тем, что побуждает деятельность в целом, но отвечает специальным воздействиям, которые его вызывают.

Так, например, если млекопитающее животное отделить от пищи преградой, то оно, конечно, будет обходить ее. Значит, как и в описанном выше поведении рыбы в условиях перегороженного аквариума, в деятельности этого животного мы можем выделить некоторое содержание, объективно относящееся не к самой пище, на которую она направлена, нo к преграде, представляющей одно из тех внешних условий, в которых протекает данная деятельность. Однако между описанной деятельностью рыб и млекопитающих животных существует большое различие. Оно выражается в том, что, в то время как у рыб при последующем убирании преграды это содержание деятельности (обходные движения) сохраняется и исчезает лишь постепенно, высшие животные в этом случае обычно направляются прямо к пище. Значит, воздействие, на которое направлена деятельность этих животных, уже не сливается у них с воздействием со стороны преграды — оба выступают для них раздельно друг от друга. От первого зависят направление и конечный результат деятельности, от второго — то, как она осуществляется, т. е. способ ее осуществления, например путем обхода препятствия. Этот особый состав или сторону деятельности, отвечающую условиям, в которых дан побуждающий ее предмет, мы будем называть операцией.

Именно выделение в деятельности операций и указывает на то, что воздействующие на животное свойства, прежде как бы рядоположенные для него, начинают разделяться по группам: с одной стороны, выступают взаимосвязанные свойства, характеризующие тот предмет, на который направлена деятельность, а с другой стороны — выступают свойства предметов, определяющих самый способ деятельности, т. е. операцию. Если на стадии элементарной сенсорной психики дифференциация воздействующих свойств была связана с простым их объединением вокруг доминирующего раздражителя, то теперь впервые возникают процессы интеграции воздействующих свойств в единый целостный образ, их объединение как свойств одной и той же вещи. Окружающая действительность отражается теперь животным в форме более или менее расчлененных образов отдельных вещей.

На разных уровнях стадии перцептивной психики стоит большинство существующих ныне позвоночных животных. Переход к этой стадии, по-видимому, связан с переходом позвоночных к наземному образу жизни.

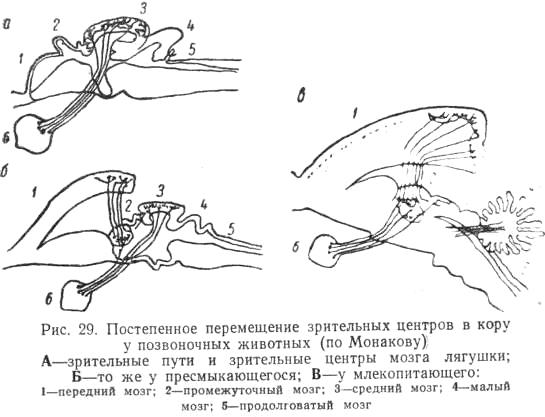

Возникновение и развитие у животных перцептивной психики обусловлено рядом существенных анатомо-физиологических изменений. Главнейшее из них заключается в развитии и изменении роли дистантных (действующих на расстоянии) органов чувств, в первую очередь зрения. Их развитие выражается в том, что меняется как их значение в общей системе Деятельности, так и форма их анатомических взаимосвязей с Центральным нервным аппаратом. Если на предшествующей стадии развития дифференциация органов чувств приводила к выделению среди них доминирующих органов, то у позвоночных животных ведущие органы все более становятся органами, интегрирующими внешние воздействия. Это оказывается возможным благодаря одновременно происходящей перестройке центральной нервной системы с образованием переднего мозга, а затем и мозговой коры (впервые у рептилий).

Первоначально (у рыб, амфибий, рептилий) передний мозг является чисто обонятельной формацией, составляя как бы продолжение их центрального обонятельного аппарата.

В дальнейшем процессе развития (у млекопитающих) удельный вес обонятельных центров в мозговой коре резко уменьшается за счет представительства других органов чувств. Это ясно видно, если сравнить между собой место, занимаемое обонятельной корой, например, у ежа (рис. 26) и обезьяны (рис. 27).

Наоборот, зрение, процесс «кортикализации» которого происходит начиная с рептилий, занимает в коре относительно все большее место. У птиц глаза становятся главным рецептором (рис. 28). Зрение играет основную роль также у многих высших млекопитающих.

Одновременно развиваются и органы внешних движений — эти «естественные орудия» животных, позволяющие осуществлять сложные операции, требуемые жизнью в условиях наземной среды (бег, лазание, преследование добычи, преодоление препятствий и т. п.).

Двигательные функции животных также все более кортикализуются (переходят в кору головного мозга), так что полное развитие операций у животных происходит уже в связи с развитием коры.

Таким образом, если у низших позвоночных их деятельность еще связана преимущественно с нижележащими центрами (подкорковые ганглии), то в дальнейшем она становится все более зависящей от коры, изменения в строении которой и отражают собой все последующее ее развитие.

Выделение операций, характеризующее стадию перцептивной психики, дает начало развитию новой формы закрепления опыта животных, закреплению в форме двигательных навыков, в узком смысле этого термина.

Иногда навыком называют любые связи, возникающие в индивидуальном опыте. Однако при таком расширенном понимании навыка это понятие становится весьма расплывчатым, охватывающим огромный круг совершенно различных процессов, начиная от изменения реакций инфузорий и кончая сложными действиями человека. В противоположность такому, ничем не оправданному расширению понятия навыка, мы будем называть навыками лишь закрепленные операции.

Это определение навыка совпадает с пониманием навыков, впервые выдвинутым у нас В. П. Протопоповым, который экспериментально показал, что двигательные навыки у животных формируются из двигательных элементов преодоления преграды, что содержание навыков определяется характером самой прегпады, стимул же (т. е. основное побуждающее воздействие) влияет на навык только динамически (на быстроту и прочность закрепления навыка )и на его содержании не отражается.

Двигательные элементы, входящие в состав навыков животных, могут иметь различный характер; это могут быть как движения видовые, врожденные, так и движения, приобретенные в предшествующем опыте; наконец, это могут быть движения, закрепленные в процессе тех случайных двигательных проб, которые совершает животное в процессе формирования данного навыка.

Ясно выраженные навыки, в собственном смысле, наблюдаются впервые лишь у животных, имеющих кору головного мозга. Поэтому физиологической основой образования навыков следует считать механизм образования и закрепления систем именно кортикальных условных нервных связей.

При переходе к стадии перцептивной психики качественно изменяется также и сенсорная форма закрепления опыта. У животных впервые возникают чувственные представления.

Вопрос о существовании у животных представлений до сих пор служит предметом споров. Однако огромное число фактов убедительно свидетельствует о том, что животные имеют представления.

Начало систематическому экспериментальному изучению этого вопроса положили опыты Тинклпоу. Этот исследователь прятал на глазах у животного (обезьяны) фрукты за глухую перегородку, а затем незаметно подменял их капустой, обладающей значительно меньшей привлекательностью. После этого животное направлялось за перегородку; найдя там капусту, оно, тем не менее, продолжало искать прежде виденные им фрукты.

Сходные опыты с лисой были проведены у нас Н. Ю. Войтонисом. Они дали те же результаты.

В этой связи большой интерес представляют наблюдения над собакой, описанные И. С. Беритовым. В его экспериментах с условными рефлексами собака раньше укладывалась на определенное место, а затем ей давали условный сигнал, в ответ на который она бежала к одновременно открывавшейся кормушке и получала пищу. В ходе этих экспериментов был произведен следующий опыт: прежде чем ввести собаку в лабораторию, с ней проходили в отдаленный конец коридора и показывали лежавшую там пищу, не позволяя, однако, взять ее. Затем ее приводили обратно в лабораторию и давали условный сигнал, но, когда собака подбегала к кормушке, то пищи она не получала. Оказалось, что при этих условиях собака не возвращалась, как обычно, обратно на свое место, но выбегала в коридор и направлялась к тому месту, где она прежде видела пищу.

Более специальный характер носят опыты с собаками Бойтендейка и Фишеля. Им удалось экспериментально показать, что в противоположность более низко организованным позвоночным (рыбы) собака при реакциях на прежде воспринятую ситуацию (спрятанную перед этим у нее на виду приманку) ориентируется на самую вещь, которая была ей показана.

Таким образом, вместе с изменением строения деятельности животных и соответствующим изменением формы отражения ими действительности происходит перестройка также и функции памяти. Прежде, на стадии элементарной сенсорной психики, эта функция выражалась в двигательной сфере животных в форме изменения под влиянием внешних воздействий движений, связанных с побуждающим животное воздействием, а в сенсорной сфере — в закреплении связи отдельных воздействий. Теперь, на этой более высокой стадии развития, мнемическая функция выступает в моторной сфере в форме двигательных навыков, а в сенсорной сфере — в форме примитивной образной памяти.

Ещё большие изменения претерпевают при переходе к перцептивной психике процессы анализа и обобщения внешней среды, воздействующей на животных.

Уже на первых ступенях развития психики можно наблюдать процессы дифференциации и объединения животными отдельных воздействий. Если, например, животное, прежде одинаково реагировавшее на два различных звука, поставить в такие условия, что только один из этих звуков будет связан с биологически важным воздействием, то другой постепенно перестает вызывать у него какую бы то ни было реакцию. Происходит дифференциация этих звуков между собой; животное реагирует теперь избирательно. Наоборот, если с одним и тем же биологически важным воздействием связать целый ряд разных звуков, то животное будет одинаково отзываться на любой из них; они приобретут для него одинаковый биологический смысл. Происходит их примитивное обобщение. Таким образом, в пределах стадии элементарной сенсорной психики наблюдаются процессы как дифференциации, так и обобщения животными отдельных воздействий, отдельных воздействующих свойств. При этом важно отметить, что эти процессы определяются не абстрактно взятым соотношением воздействий, но зависят от их роли в деятельности животного. Поэтому то, будут ли животные легко дифференцировать между собой различные воздействия или нет и произойдет или не произойдет их обобщение, зависит не столько от степени их объективного сходства, сколько от их конкретной биологической роли. Так, например, пчелы легко дифференцируют формы, близкие к формам цветка, но затрудняются в выделении даже ясно различающихся отвлеченных форм (треугольник, квадрат и т. д.).

Это положение сохраняет свою силу и на дальнейших этапах развития животного мира. Собаки, например, реагируют даже на ничтожные по силе запахи животного происхождения, но не реагируют на запах цветов, одеколона и т. п. (Пасси и Бине). Вообще, если данный запах приобретает для собаки биологический смысл, то она способна очень тонко различать его; по данным специальных исследований, собака различает в экспериментальных условиях запах органических кислот в ничтожном растворе — 1:1 000 000.

Главное изменение в процессах дифференциации и обобщения при переходе к перцептивной психике выражается в том, что у животных возникают дифференциация и обобщение образов вещей.

Проблема возникновения и развития обобщенного отражения вещей представляет собой уже гораздо более сложный вопрос, на котором необходимо остановиться специально.

Образ вещи отнюдь не является простой суммой отдельных ощущений, механическим продуктом многих одновременно воздействующих свойств, принадлежащих объективно разным вещам. Так, если мы имеем две какие-нибудь вещи А

и В, обладающие свойствами а, б, в, г и м, н, о, п, то для возникновения образа необходимо, чтобы эти отдельные воздействующие свойства выступили как образующие два различных единства (А и В), т. е. необходимо, чтобы произошла дифференциация между ними именно в этом отношении. Это значит также, что при повторении данных воздействий в ряду других прежде выделенное единство их должно быть воспринято, как та же самая вещь. Однако при неизбежной изменчивости среды и условий самого восприятия это возможно лишь в том случае, если возникший образ вещи является обобщенным.

В описанных случаях мы наблюдаем двоякие взаимосвязанные процессы: процессы переноса операции из одной конкретной ситуации в другую, объективно сходную с ней, и процессы формирования обобщенного образа вещи. Возникая вместе с формированием операции по отношению к данной вещи и на ее основе, обобщенный образ этой вещи позволяет в дальнейшем осуществиться переносу операции в новую ситуацию; в этом процессе благодаря изменению предметных условий деятельности прежняя операция вступает в некоторое несоответствие с ними и поэтому необходимо видоизменяется, перестраивается. Соответственно перестраивается, уточняется и как бы вбирает в себя новое содержание также и обобщенный образ данной вещи, что в свою очередь приводит к возможности дальнейшего переноса операции в новые предметные условия, требующие еще более полного и правильно обобщенного отражения их животным.

Таким образом, восприятие здесь еще полностью включено во внешние двигательные операции животного. Обобщение и дифференциация, синтез и анализ происходят в едином процессе.

Развитие операций и обобщенного восприятия окружающей внешней действительности находит свое выражение в Дальнейшем усложнении коры головного мозга. Происходит Дальнейшая дифференциация интегративных полей, которые занимают в коре относительно все большее место (рис. 30).

Функция этих высших интегративных полей и заключается, как это показывает само их название, именно в интегрировании отдельных воздействий.

Уровни перцептивной психики

Подразделяют 2 уровня перцептивной психики , низший и высший.

Низший уровень свойственен членистоногим и моллюскам.

У них есть предметное восприятие, разделение предметов на полезные и те, к которым следует относиться безразлично.

На высший уровень психики выходят уже развитые позвоночные. У них высоко развита нервная система, намного разнообразнее функции движения.

В их психическом восприятии появляются новые свойства и навыки:

- манипулирование предметами,

- обобщение на основе зрительного восприятия,

- деятельность с помощью этих предметов, основанная на обобщении всех этих факторов.

Во время познания ребёнком окружающего мира перцептивные действия проходят несколько основных этапов:

- На первом происходит знакомство с окружающими предметами.

- На втором этапе происходит определённая перестройка сенсорных процессов, которые происходят в органах чувств, дети начинают познавать пространственные свойства предметов.

- На третьем этапе действия в процессе восприятия уже не играют основной роли, их становится меньше, основную роль берёт на себя узнавание и осмысление воспринимаемого.

С появлением определения осознания происходящего после ощущений в науке появляется термин апперцепция.

Высший уровень развития перцептивной психики.

В мире животных процесс эволюции привел к трем вершинам: позвоночные, насекомые и головоногие моллюски. Соответственно высокому уровню строения и жизнедеятельности этих животных мы наблюдаем у них и наиболее сложные формы поведения и психического отражения. Представители всех трех «вершин» способны к предметному восприятию, хотя, очевидно, только у позвоночных эта способность получила полное развитие. У остальных двух групп перцепция развивалась своеобразными путями и качественно отличается от таковой у позвоночных. Аналогично обстоит дело и с другими решающими критериями стадии перцептивной психики, не говоря уже о том, что высшего уровня перцептивной психики достигли в процессе эволюции вообще только представители позвоночных, и то явно не все. Только у высших позвоночных обнаруживаются все наиболее сложные проявления психической деятельности, которые вообще встречаются в мире животных.

Сравнивая беспозвоночных с позвоночными, необходимо также учесть, что ни головоногие, ни членистоногие не имеют никакого отношения к предкам позвоночных. Путь, ведущий к этим вершинам, отклонился от пути к третьей вершине еще на очень раннем этапе эволюции животного мира. Поэтому высокое развитие морфологических и поведенческих признаков, отмеченных нами у этих животных, является при сравнении с позвоночными лишь аналогией, обусловленной мощным повышением общего уровня жизнедеятельности, характерным для всех трех групп животных.

С филогенетической точки зрения для нас значительно больший интерес могли бы представить иглокожие, которые так же, как и позвоночные, относятся к вторичноротым в отличие от первичноротых, у которых центральная нервная система располагается на брюшной стороне тела и к которым, в частности, относятся моллюски и членистоногие. Однако и современные иглокожие (морские ежи, звезды и т.д.) являются не предками позвоночных, а лишь боковой ветвью представленной весьма специализированными формами с примитивным поведением, характерным для элементарной сенсорной психики.

На этом уровне находятся и низшие хордовые, которые вместе с позвоночными (или «черепными») составляют тип хордовых. К низшим хордовым относятся оболочники и бесчерепные. Оболочники – морские животные, часть которых ведет неподвижную жизнь (асуи-дия). Бесчерепные представлены всего двумя семействами с тремя родами мелких морских животных, наиболее известное из которых – ланцетник. У бесчерепных и позвоночных общим признаком является внутренний осевой скелет, имеющий вид сплошного (хорда ланцетника) или членистого (позвоночник) стержня, над которым располагается центральная нервная система, имеющая форму трубки. Позвоночные подразделяются на классы круглоротых (миноги и миксины), рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. К высшим позвоночным относятся только последние два класса, в пределах которых, следовательно, и обнаруживаются проявления высших психических способностей животных. Что же касается низших позвоночных, то здесь намечаются промежуточные ступени психического развития, характеризующиеся разными сочетаниями элементов низшего и высшего уровней перцептивной психики.

Апперцепция

Что такое апперцепция в психологии? Термин апперцепция ввёл в науку исследователь Г. Лейбниц.

Он первым доказал, что перцепция , это просто восприятие действительности, а апперцепция , уже осознанное.

Если вернуться к уже сказанному, мы можем добавить, что апперцепция , высший уровень восприятия, максимальная степень которого принадлежит человеку.

Основатель экспериментальной психологии В. Вунд, основываясь на этом, доказал, что основное участие в данном процессе принимает внимание, как часть сознания.

Если внимание не фокусируется на каком-то отдельном предмете, не происходит и его осознания. Но стоит сосредоточению внимания произойти, начинается уже процесс апперцепции, которая и является основой осознанного мышления.

По теории апперцепции Вунда именно способность к такому восприятию и сделала человека человеком.

Восприятие неизбежно зависит от предшествующего опыта. Скажем, многие предметы мы вообще рассматриваем бегло, вскользь, потому что ежедневно с ними сталкиваемся.

Например, не будем же мы пристально рассматривать по утрам кухонный стол, за которым завтракаем, или яичницу, которую на этот завтрак подают.

А вот, если в первый раз попробовать, скажем, авокадо, воспринимать этот предмет мы будем иначе.

Апперцепцией и называют зависимость восприятия от предшествующего опыта человека.

Причём, эта зависимость может абсолютно по-разному выражаться по отношению к одному и тому же предмету.

Ребёнок, увидев круг, будет его только, как круг и воспринимать. Школьник неизбежно вспомнить об уроках геометрии. Автомобилист сразу подумает о колесе, а любитель цирка , об арене.

Большое значение в восприятии окружающего имеют профессиональные навыки.

Скажем, ландшафтный дизайнер, появившись в незнакомом саду или парке, сразу будет определять составляющие этого дизайна, садовник отметит ухоженность участка и влажность почвы, а ребёнок будут искать места, где можно будет поиграть или спрятаться.

Апперцепция во многом определяется возрастом человека и его знаниями.

С возрастом органы чувств, которые являются основой восприятия, изменяются, причём, не всегда в сторону развития. Слух, например, к старости становится часто хуже. Но рождается ребёнок уже с хорошим слухом.

Другое дело , зрение. Оно на протяжении жизни у человека развивается:

- младенцы плохо контролируют движения глаз и имеют чёрно-белое зрение,

- в 2 месяца они осознанно воспринимают глубину и удалённость,

- острота зрения в этот период у малышей уже адекватна этим показателям у взрослых людей,

- в 3 месяца они приобретает зрение цветовое,

Постепенно у ребёнка возникают перцепционные способности , средства, которые формируют представление об окружающем мире, когда отдельные его проявления воздействуют на органы чувств человека.

Основными показателями таких способностей на разных этапах развития ребёнка можно считать следующие качества:

- объём восприятия, он измеряется определённым количеством предметов, которые испытуемый может воспринять, скажем, в течение одной минуты,

- точность восприятия, под ним подразумевается соответствие образа предмета, сформировавшегося в сознании и собственно предмета в реальности,

- полноту, это степень подобного соответствия,

- быстроту восприятия, тут определяется время окончательного формирования образа предмета в сознании,

- эмоциональную реакцию ребёнка на исследуемый предмет.

Для развития этих способностей часто применяют перцептивное моделирование , методику, с помощью которой в детском саду учат детей воспринимать предметы, как составляющее определённого единого целого.

Например, ребёнку на одной из тетрадных страниц предлагается изображение круга.

А на другой , множество разрозненных элементов, из которых необходимо выбрать составляющие части именно показанного круга или другой геометрической фигуры.

Если подобные упражнения выполнять регулярно, постепенно усложняя задания, общее развитие воспитанника (а не только восприятие) произойдёт гораздо быстрее.

С взрослением у ребёнка формируется трансцендентальное единство апперцепции. Этот термин появился в философии Канта.

Согласно утверждению учёного, это , единство самосознания, которое производит представление «,я мыслю»,. Оно не принадлежит к чувственности организма и составляет единое целое.

Именно единство нашего сознания, его представлений и ощущений позволяет нам окончательно сформировать верное представление о том или ином предмете.

Некоторые люди имеют отличную от других сенсорно-перцептивную сферу.

Основной её характеристикой является понятие сензитивности , формирование повышенной чувствительности определённых органов чувств под влиянием определённых условий или врождённых качеств. Например, чувство ритма или музыкальность могут быть врождённым качеством.

Но иногда на способность к перцепции влияет сфера деятельности человека. Например, чувствительность пальцев у шлифовальщиков и пианистов повышается с моментом совершенствования в данной профессии.

НИЗШИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПЕРЦЕПТИВНОЙ ПСИХИКИ

⇐ ПредыдущаяСтр 35 из 44Следующая ⇒

Перцептивная психика является высшей стадией развития психического отражения. Перцептивная психика, свойственная огромному числу животных, стоящих на разных ступенях эволюционного развития, обнаруживает в конкретных своих проявлениях большие различия. Поэтому необходимо и на этой стадии развития психики выделить отдельные уровни, нами будет рассмотрен низший.

На этом уровне находятся прежде всего высшие беспозвоночные — головоногие моллюски и членистоногие (по меньшей мере высшие). Кроме насекомых к членистоногим относятся ракообразные, паукообразные, многоножки и некоторые мелкие группы.) Членистоногие и состоянии передвигаться по суше почти всеми возможными способами (ползание, ходьба, бег как по горизонтальным, так и по вертикальным поверхностям, прыгание, передвижение в толще грунта). В воде членистоногие плавают, ныряют, ползают и даже бегают по ее поверхности. У насекомых, кроме того, в связи с переходом к жизни в воздушной среде впервые появился и совершенно новый способ передвижения — полет с помощью крыльев. Насекомые способны развить в полете очень большую скорость: у некоторых стрекоз она достигает 90 километров в час, у самца овода — даже 122 километра в час. Частота взмахов крыльев у многих насекомых: мотылек делает лишь 9 ударов в секунду, комнатная муха — 330. но у некоторых мух и перепончатокрылых скорость вибрации крыльев достигает до тысячи ударов в секунду. Столь быстрые движения и соответственно частоты мышечных сокращений не наблюдаются ни у каких других животных.

Центральная нервная система. В соответствии со сложной и высокодифференцированной организацией двигательного аппарата находится и сложное строение центральной нервной системы насекомых.

Нервная система, и в частности головной мозг, устроена у разных членистоногих, весьма различно. Существенные различия обнаруживаются между низшими и высшими представителями даже в пределах классов, а иногда и отрядов.

На очень высоком уровне развития находится нервная система головоногих моллюсков, в корне отличаясь от таковой других моллюсков. Особенно это относится к их весьма сложно устроенному головному мозгу. Глубокие различия между элементарной сенсорной и перцептивной психикой находят свое воплощение и в структуре нервной системы уже на низшем уровне перцептивной психики.

Сенсорные способности, таксисы. Специфические условия, в которых живут насекомые, далеко идущее приспособление двигательной активности при обилии и разнообразии качественно весьма различных агентов среды, управляющих их поведением, — все это обусловило появление у данных животных многих, и притом своеобразно устроенных, органов чувств.

Большую роль в жизни насекомых играет зрение. В разном количестве у разных видов имеются простые одиночные глаза. Но главный орган зрения — своеобразный сложный глаз, получивший название фасеточного, так как его поверхность состоит из отдельных, четко ограниченных участков — фасеток, которые в свою очередь состоят из омматидиев. Благодаря такому устройству сложных глаз в мозг насекомого передаются «мозаичные» изображения воспринимаемых предметных компонентов среды. В мозгу поступающие из отдельных омматидиев зрительные раздражения синтезируются в целостную картину, как это имеет место и у позвоночных. Насекомые, очевидно, весьма близоруки: ясное видение, например, бабочки-крапивницы возможно лишь на расстоянии приблизительно 2-3 сантиметров. От объектов, расположенных дальше (уже начиная с 5-7 сантиметров), насекомые получают лишь расплывчатые изображения, но, очевидно, этого достаточно для их общей ориентировки в пространстве. Наилучшим образом насекомые видят подвижные объекты или неподвижные предметы во время собственного движения. Что касается цветового зрения, то видимый ими спектр шире, чем у человека, так как его граница проходит в ультрафиолетовом секторе.

Не меньшее, если не большее значение имеют для насекомых запахи. В естественном поведении насекомых стимулы различной модальности всегда выступают в комплексе.

Предметное востприятие.Особый интерес представляет способность насекомых к оптическому восприятию форм как необходимого компонента перцептивной психики. В экспериментах насекомые и головоногие моллюски способны различать фигуры: круг, треугольник, крест, квадрат.

Общение и групповое поведение.У головоногих моллюсков и членистоногих четкие системы коммуникации с передачей информации по разным сенсорным каналам. Наиболее сложные системы общения присущи насекомым живущим большими семьями. Муравьи – подача и прием химических сигналов; Пчелы – танцы. Вершиной развития инстинктивных компонентов общения является ритуализация поведения, которая особенно четко выступает в воспроизводительном поведении насекомых, в частности в ухаживаниях самцов за самками.

Территориальное поведение.При полноценном территориальном поведении, встречающемся лишь на уровне перцептивной психики, животное –хозяин своим видом, голосом или запахом дает знать сородичам о своем присутствии на занятом участке. важную роль играет маркировка местности, особенно на периферии участка. Весьма существенным признаком территориального поведения является активная защита участка хозяином.

Инстинкт и научение в поведении насекомых. Признавая у высших животных наличие своеобразных мыслительных способностей, интеллекта, нужно со всей определенностью отдавать себе отчет в том, что разум, сознание как качественно иная категория психического отражения не присущи ни одному из животных, а только человеку.

Общая характеристика низшего уровня перцептивной психики. На низшем уровне перцептивной психики уже представлены все те прогрессивные признаки, которые характеризуют перцептивную психику вообще, но во многих отношениях поведение относящихся сюда животных носит и примитивные черты, сближающие его с поведением нижестоящих животных. Так, основную роль играет ориентация поведения по-прежнему по отдельным свойствам предметов, но не по предметам как таковым: предметное восприятие явно играет еще подчиненную роль в общем поведении. Равным образом в последнем преобладают ригидные, «жестко запрограммированные» элементы поведения над гибкими, благоприобретаемыми и т.д.

Инстинктивное поведение представлено на рассматриваемом уровне психического развития уже весьма развитыми новыми категориями: групповое поведение общение, ритуализация. Особую сложность приобретают формы общения у видов, живущих огромными семьями, из которых лучше всего изучены пчелы. Язык пчел, этих высших представителей членистоногих, относится к наиболее сложным формам общения, которые вообще существуют в животном мире. Наиболее сложные формы инстинктивного поведения закономерно сочетаются у них с наиболее разнообразными и сложными проявлениями научения, что обеспечивает не только исключительную согласованность действий всех членов пчелиной семьи, но и максимальную пластичность поведения особи. Психические способности пчел (как и некоторых других высших насекомых) в некоторых отношениях, очевидно, уже выходят за рамки низшего уровня перцептивной психики.

В ином направлении, чем у членистоногих, шло развитие психической активности у головоногих моллюсков. По некоторым признакам они приблизились к ветви, ведущей к позвоночным, о чем уже свидетельствуют их крупные размеры и отмеченные выше особенности строения нервной системы и особенно зрительного рецептора, что непосредственно связано с резким увеличением скорости движения по сравнению с другими моллюсками.

Поведение головоногих еще совершенно недостаточно изучено, но уже известны многие примечательные их способности. Прежде всего они выделяются существенным усложнением инстинктивного поведения. У головоногих уже встречаются территориальное поведение, «агрессивность», которая только намечается у высших червей, групповое поведение (стайная жизнь кальмаров и каракатиц), в сфере размножения появляются ритуализованные формы поведения, что находит свое воплощение в видоспецифическом «ухаживании» самцов за самками. Все это присуще только высшим животным, помимо головоногих, членистоногим и позвоночным.

Рядом исследователей обращалось особое внимание на весьма развитое у осьминогов «любопытство», что выражается в обследовании ими биологически «бесполезных» предметов, а также на их высокоразвитые манипуляционные и конструктивные способности. Эти способности проявляются в строительстве валов и убежищ из камней, панцирей крабов, раковин устриц и т.п. Этот строительный материал осьминог подбирает, переносит и укрепляет «руками». Иногда такие гнезда представляют собой закрытые со всех сторон строения. По некоторым, правда еще не подтвержденным, наблюдениям, осьминоги способны и к орудийным действиям, пользуясь камнями для защиты.

Очень важным представляется и то обстоятельство, что впервые у головоногих появляется способность к установлению контактов с человеком, к общению с ним, результатом чего является возможность подлинного приручения этих животных (в отличие от насекомых). Таким образом, головоногие, оставив далеко позади других моллюсков, как и вообще всех низших беспозвоночных, достигли, несомненно, высокого уровня психического развития, во многом сблизившись с позвоночными животными.

Вместе с тем и у головоногих наблюдается та же противоречивость в способности к научению, что и у насекомых. В психической деятельности головоногих действительно сочетаются прогрессивные черты, сближающие их с позвоночными, с примитивными — наследством низших моллюсков. К примитивным чертам относится и известный «негативизм» научения: головоногие легче научаются избегать неприятных раздражений, чем находить благоприятные. И в этом нетрудно усмотреть общность с поведением животных, обладающих элементарной сенсорной психикой.

На низшем уровне перцептивной психики находится, очевидно, хотя бы отчасти и ряд представителей низших позвоночных. Однако в корне различные строение и образ жизни членистоногих и позвоночных являются причиной того, что и их поведение и психика, в сущности, несопоставимы. Так, одной из отличительных особенностей насекомых являются их малые по сравнению с позвоночными размеры. В связи с этим окружающий насекомое мир представляет собой нечто совершенно особое: это не микромир простейших, но и не макромир позвоночных. Хотя насекомые живут рядом и вместе с нами, они живут в совершенно иных условиях температуры, освещения и т.п. Уже поэтому психическое отражение действительности не может у насекомых не быть принципиально иным, чем у позвоночных, да и у большинства других беспозвоночных. Но поскольку наиболее общие признаки психического отражения, характерные для данного его уровня, присущи всем упомянутым животным, можно, очевидно, по поводу рассмотренных нами в качестве примера насекомых сказать, что мы имеем здесь дело с типичными проявлениями низшего уровня перцептивной психики, но в формах, отвечающих тем особым условиям жизни этих животных, которые отмечались выше.

⇐ Предыдущая35Следующая ⇒

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту: