Различные патологические состояния головного мозга сопровождаются умеренной наружной заместительной гидроцефалией головного мозга. Гидроцефалия – это заболевание, характеризующееся нарушением равновесия между выработкой и всасыванием спинномозговой жидкости. Ранняя диагностика и адекватное лечение способствуют улучшению качества жизни подавляющего большинства больных гидроцефалией. В Юсуповской больнице работают кандидаты и доктора медицинских наук, врачи-неврологи высшей категории. Они являются ведущими специалистами в области заболеваний центральной нервной системы.

Комплексное обследование пациентов проводят с помощью современных аппаратов ведущих европейских, американских и японских производителей. Умеренно выраженная наружная заместительная гидроцефалия лечится медикаментозно. Неврологи индивидуально подходят к лечению каждого пациента, учитывая возраст, причину заболевания, степень повреждения мозговой ткани, выраженность нарушений нервных функций. Нейрохирурги клиник-партнёров применяют инновационные оперативные методы лечения гидроцефалии. Пациентов Юсуповской больницы консультируют кардиологи, эндокринологи, офтальмологи. Такой подход позволяет выявить начальные признаки незначительно выраженной наружной гидроцефалии и предотвратить прогрессирование заболевания.

Причины заболевания

В основе патологии лежит нарушение баланса между выработкой и всасыванием цереброспинальной жидкости, или образование анатомического препятствия по пути циркуляции ликвора.

Факторы, запускающие патологический процесс:

- Воспалительный процесс в тканях головного мозга, как следствие нейроинфекции (нейросифилис, герпес, токсоплазмоз, краснуха);

- Патологии сосудов системы мозгового кровообращения (аневризма аорты, атеросклероз);

- Киста в структурах мозга;

- Артериальная гипертензия;

- Алкоголизм;

- Гельминты, паразитирующие в тканях мозга;

- Черепно-мозговые травмы.

Небольшую долю причин патологии занимают невыясненные факторы.

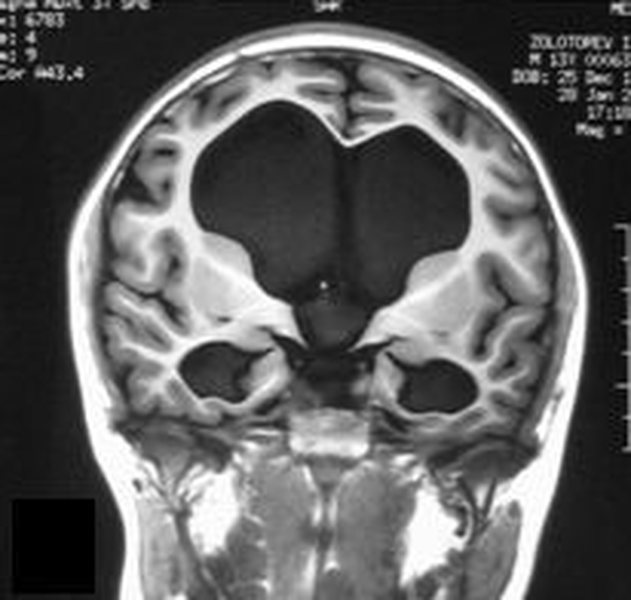

МРТ покажет гидроцефалию?

При магнитно-резонансной томографии получают послойные снимки исследуемой анатомической области. При изучении сканов врач видит мозговое вещество и выявляет отклонения от нормы. МРТ отчетливо показывает гидроцефалию. Метод информативен на ранних этапах развития заболевания, даже при отсутствии у пациента характерных симптомов. Детализация снимков позволяет врачам выявить водянку головного мозга, определить тип, диагностировать сопутствующие заболевания.

Классификация форм заместительной гидроцефалии

Проявления заболевания протекают в нескольких формах:

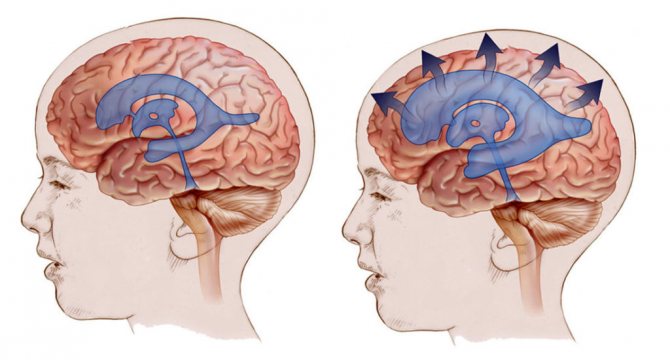

- Наружная заместительная гидроцефалия – классический вариант развития заболевания, основной симптом которого – уменьшение объема мозга, заполнение освободившегося пространства цереброспинальной жидкостью;

- Внутренняя заместительная гидроцефалия – большая часть ликвора скапливается в желудочках мозга, где ее активно вырабатывают сосудистые сплетения кровеносных сосудов;

- Смешанная заместительная гидроцефалия – ликвор переполняет не только желудочки, но и субарахноидальное пространство между оболочками мозга.

Каждая форма заместительной гидроцефалии протекает с характерными симптомами. Самостоятельно она не компенсируется, с течением времени обязательно нарастают симптомы нарушений мозгового кровообращения, поэтому при первых симптомах требуется консультация невролога или нейрохирурга.

Классификация патологии по формам

Гидроцефальный синдром классифицируют по локализации, патогенезу, уровню давления жидкости, темпам течения.

Очаг по локализации бывает трех разновидностей:

- внутренний – ликвор в избытке скапливается в боковых желудочках;

- наружный – сверхконцетрация ликвора определяется в подпаутинном пространстве;

- смешанный – одновременное накопление ликвора в желудочках и подпаутинном пространстве.

Исходя из патогенеза, гидроцефалия ГМ может быть:

- окклюзионная (закрытая) – самая опасная форма, возникающая вследствие перекрытия (окклюзии) ликвороносных путей опухолью, гематомой, поствоспалительного генеза спайками;

- сообщающаяся (открытая) – при таком патогенезе отмечается нарушение процессов резорбции из-за повреждения структур, принимающих участие во всасывании ликвора в венозную систему.

По показателю давления ЦБЖ различают:

- гипертензивную гидроцефалию – уровень внутричерепного давления повышен;

- нормотензивную – показатель ВЧД остается в пределах нормы;

- гипотензивную – давление внутри черепа понижено.

По темпам течения диагностируют гидроцефалию:

- острую – с появления первых признаков до фазы грубой клинической декомпенсации уходит не больше 72 часов;

- подострую – развивается в течение 30 суток;

- хроническую – формирование идет медленными темпами, на протяжении месяцев и даже лет (чаще встречается при открытых формах).

В МКБ-10 гидроцефалиям присвоен общий код G91. Каждая форма имеет свой буквенно-цифровой символ: сообщающаяся – G91.0; окклюзионная – G91.1; нормотензивная – G91.2; посттравматическая неуточненная – G91.3; другой вид – G91.8; гидроцефалия неуточненного генеза – G91.9.

Симптомы и проявления

Любая форма гидроцефалии самые яркие свои симптомы проявляет, как нарушение функционирования центральной нервной системы. Большая часть признаков этой патологии связана с повышением внутричерепного давления.

Возможные проявления заместительной гидроцефалии:

- Сильная головная боль по утрам после пробуждения, вызванная длительно сохраняющимся горизонтальным положением тела;

- Тошнота и рвота;

- Скачки артериального давления;

- Тахикардия, аритмия;

- Вялость и сонливость днем, бессонница ночью;

- Повышенная утомляемость, снижение темпа выполнения привычных дел;

- Раздражительность;

- Снижение остроты зрения;

- Нарушение координации движений, шаткая походка.

На поздних стадиях заболевания появляются симптомы деменции – провалы памяти, рассеянность, нарушение кратковременной памяти, невозможность манипулировать с числами, выполнять операции анализа и синтеза, логически мыслить. Тяжелым осложнением заместительной гидроцефалии становится эпилептический синдром. У больного развивается слабоумие, он может впасть в кому.

Признаки проявления болезни

Симптоматика заболевания продиктована преимущественно сниженной перфузией мозговых тканей, перерастяжением групп нервных волокон (проводящих путей) на почве повышенного ВЧД.

- При остром патогенезе слабая микроциркуляция (гипоперфузия) ведет в основном только к функциональным расстройствам внутричерепного метаболизма. Это – изменение энергообмена, сокращение уровня креатинфосфата и АТФ, увеличение концентрации молочной кислоты и неорганических солей фосфорных кислот. Острая клиника имеет обратимый характер.

- Длительное существование гипоперфузии вызывает уже необратимые преобразования на структурном уровне. Это – дефекты эндотелия сосудов и нарушение ГЭБ, аксональные повреждения (разрушение аксонов, вплоть до их полного исчезновения). Водянки продолжительного течения в конечном счете обуславливают атрофию головного мозга.

- Морфология признаков при гидроцефалиях в сочетании с высоким внутричерепным давлением характеризуется, прежде всего, атрофией вещества ГМ и околожелудочковым отеком. Также присутствуют поражение мезенхимы сосудов, нарушение гомеостаза мозга, аксональные поражения, в нечастых случаях гибель нейронов. Данные признаки сочетаются с клиникой первичной патологии, спровоцировавшей гидроцефальный синдром.

Характерный для гидроцефалии симптоматический комплекс в раннем детском возрасте включает такие отличительные признаки, как:

- увеличенные размеры головы;

- учащенное срыгивание;

- беспокойное поведение ребенка;

- выбухание большого родничка;

- расхождение черепных швов;

- выраженность венозного рисунка на кожных покровах головы;

- задержка психомоторного развития, реже физического;

- запрокидывание головы назад;

- синдром «заходящего солнца» (Грефе);

- застойный диск зрительного нерва;

- параплегия нижних конечностей (при тяжелых, запущенных состояниях).

У взрослых и детей старшей группы клиническая картина зависит от того, какая по темпам течения форма у гидроцефалии. При острой форме заболевания, сочетающейся с высоким ВЧД, наблюдаются:

- распирающего и давящего характера головная боль, распространяющаяся на орбиты глаз (одной из особенностей является пик боли утром после ночного сна, а далее, в течение дня, выраженность болевого синдрома снижается);

- тошнота, которая обычно сопутствует утренней головной боли (нередко возникает рвота по утрам, после нее человек отмечает улучшение состояния);

- зрительные нарушения, как правило, беспокоят нечеткость зрения, затуманенность, двоение и ощущение жжения в глазах;

- усталость, сонливость, заторможенность;

- судорожные явления (по типу эпиприступа);

- при сдавливании ствола мозга вследствие дислокации мозговых структур – глазодвигательные расстройства, синдром вынужденного положения головы, помутнение сознания (вплоть до коматозного состояния), дыхательная недостаточность.

Водянка головного мозга в хронической стадии проявляется:

- признаками деменции (слабоумия), эмоциональной неустойчивости;

- апраксией ходьбы, чаще она проявляется шаткой и неуверенной походкой, несоразмерно большими шагами (находясь в положении лежа, зачастую пациенты не испытывают трудностей при имитировании ходьбы и кручения ногами «велосипеда»);

- снижением мышечной силы, иногда больные жалуются на боли в области шеи;

- сильным нарушением равновесия (на последних стадиях), которое выражается несостоятельностью человека в самостоятельном передвижении и сидении;

- частичным или полным выпадением чувствительности (не всегда!):

- недержанием мочи и/или кала (при массивном очаге).

Патология опасна своими жизнеугрожающими осложнениями! Ни в коем случае нельзя игнорировать срочное посещение врача при выявлении одного или нескольких симптомов из предоставленных списков. Своевременное обращение в больницу с целью диагностики и получения адекватной медицинской помощи увеличивает шансы на благополучный прогноз, вплоть до полного излечения.

В среднем из 10 больных, не получивших в нужное время лечение, 6-7 человек в скором времени умирает (это касается и детей). Те, кто не проходил терапию, но выжил, обречены на инвалидизацию с неврологическими нарушениями, умственными и физическими отклонениями с тенденцией прогрессирования.

Как диагностируют заместительную гидроцефалию

Даже опытному врачу сложно поставить точный диагноз этого заболевания на основании жалоб больного и визуальных признаков.

Для полного обследования применяются следующие методы:

- Магнитно-резонансная терапия (МРТ) – самое информативное исследование, позволяющие увидеть расширенные полости желудочков головного мозга, атрофические изменения его тканей, увеличенный объем цереброспинальной жидкости;

- Ангиография – рентгеновское исследование сосудов головного мозга;

- УЗИ мозга;

- Рентген черепа;

- Офтальмоскопия глазного дна;

- Проведение ПЦР-реакции на определение в крови антител к возбудителям герпеса, токсоплазмоза, краснухи, сифилиса при подозрении на инфекционную причину заболевания.

Если заместительная гидроцефалия протекает в умеренной форме с минимальными признаками, каждые 6 месяцев нужно проходить обследование для своевременного обнаружения негативной динамики заболевания. При выраженных симптомах повышенного внутричерепного давления следует немедленно начать лечение.

Ликворошунтирующие вмешательства

Ликворошунтирование – установка эластичных силиконовых имплант-систем для выведения ликвора за пределы ЦНС. Системы снабжены катетерами в виде гибких полых трубочек, а также клапанами с антисифонным (обратным) механизмом и с фиксируемым или регулируемым давлением открытия.

Операция может быть выполнена различными способами. Но наиболее удачными в плане безопасности хирурги признают вентрикуло-перитонеальное (чаще применяемый метод) или вентрикуло-атриальное шунтирование. Вмешательства проходят под эндотрахеальным наркозом, контролируются манипуляции посредством интраоперационной флюороскопии, КТ, ЭКГ.

- Вентрикуло-перитонеальное шунтирование. Принцип процедуры базируется на имплантации силиконовых катетеров, по которым переизбыток ЦБЖ уходит во внутрибрюшную полость, где резорбируется между кишечными петлями.

-

- Через созданный доступ внедряется вентрикулярный катетер, его конец размещают в боковом желудочке мозга.

- Клапанный элемент вживляется в область ушной раковины (сзади или немного выше). К нему осуществляют фиксацию вентрикулярного (желудочкового) и дистального катетера (ДК).

- Далее нейрохирург подводит к брюшной полости дистальный катетер через специально образованный подкожный канал.

- По достижении нужной брюшной зоны специалист производит небольшой разрез (не более 10 мм) и вводит конец ДК в полость живота.

- Заканчивается процедура тщательной дезинфекцией операционного поля с последующим закрытием раневых участков антисептическими повязками (по необходимости накладывают швы).

- Вентрикуло-атриальное шунтирование. Суть данной операции заключается в отведении ликворной жидкости через установленные шунты из желудочка головного мозга в правое предсердие.

- Выполняется диссекция тканей в области шеи вдоль передней кивательной мышцы с целью открытия общей лицевой или внутренней яремной вены.

- Атриальный катетер выводят в одну из указанных вен, фиксируя его посредством специального предназначения лигатур.

- По катетеризированной вене шунт направляют до правого предсердия. Конец атриального шунта в основном располагают в верхней полой вене.

- Для зоны установки дистального конца сосудистого катетера, да, чаще отдается предпочтение именно верхней полой вене. Здесь кровоток турбулентный, а это сокращает вероятность тромбирования дренажной системы кровяными сгустками.

- Краниальная часть вмешательства, когда имплантируется вентрикулярный элемент системы, клапан и присоединение к нему двух катетеров, идентична ВП шунтированию.

Взрослым шунты вживляются на постоянной основе. В детском возрасте их периодически меняют на удлиненные модели. Акцентируем, пациенты после операции с имплантацией шунтов – шунтзависимые люди.

Лечение заместительной гидроцефалии

Выбор тактики лечения зависит от тяжести симптомов заболевания и степени атрофии мозга. Чаще всего применяют консервативное лечение, хотя при осложненном течении возможно хирургическое вмешательство.

Основные направления медикаментозной терапии при умеренной форме:

- Улучшение мозгового кровообращения;

- Снижение внутричерепного давления;

- Улучшение общего состояния организма.

Методы лечения заместительной гидроцефалии:

- Лечебная физкультура;

- Прием ноотропов – фенибут, циннаризин, церебролизин, глицин;

- Прием диуретиков для снижения объема ликвора – диакарб, маннит, фуросемид в сочетании с препаратами калия и магния;

- Массаж висков и воротниковой зоны;

- Использование лечебных ванн;

- Диета с использованием продуктов, богатых микроэлементами (салат, шпинат, орехи, бананы, горький шоколад).

Хирургическое лечение при заместительной гидроцефалии проводится редко, только при резком ухудшении состояния больного.

Для облегчения самочувствия пациента нейрохирург проводит операцию шунтирования – установку искусственного пути движения ликвора. Полость желудочков соединяют шунтом с другой полостью тела человека, обладающей способностью всасывать выведенную спинномозговую жидкость.

Чаще всего шунт выводят в брюшную полость. Как только внутричерепное давление превышает норму, можно открыть клапан шунта и вывести часть жидкости из желудочков. Компоненты системы шунтирования время от времени нужно обновлять, потому что от ее безотказной работы зависит жизнедеятельность больного.

Еще один вариант оперативного вмешательства – эндоскопическая вентрикулостомия, когда лишний объем ликвора выводится через искусственно созданные отверстия на дне желудочков головного мозга.

Лечение заместительной гидроцефалии проводят комплексно, в соответствии с индивидуальными особенностями больного.

Лечение гидроцефалии у детей и взрослых

Тактика лечения определяется специалистом на основании тяжести гидроцефалии и заболевания, положившего начало чрезмерному скоплению ЦБЖ. В самых единичных случаях, например, при легкой форме, может быть использован консервативный подход (основывается на применении диуретиков для снижения ВЧД), но к полному излечению он не приводит. Консервативная терапия также может быть применена в качестве подготовительного этапа к операции.

Пациентам всех возрастов с таким диагнозом рекомендуется хирургическое вмешательство, причем в экстренном порядке. Опасность патологии в том, что даже из легкой формы она способна в любой момент стремительно достигнуть критической степени с неутешительными для пациента прогнозами.

Сегодня в зависимости от показаний для устранения гидроцефалии успешно применяются различные техники нейрохирургии. Их объединяет общая цель – создание необходимых условий для обеспечения отвода избытка ликвора и поддержания нормального ликворного давления. Тем самым восстанавливается функциональность мозга, стабилизируется ВЧД, проходит неврологическая и когнитивная симптоматика или заметно уменьшается. Рассмотрим, какими операциями удается достичь поставленной цели.

Признаки гидроцефалии у взрослых по МРТ

Проявления патологии на снимках бывают прямыми и косвенными. Первые связаны с расширением желудочков мозга (III, IV и боковых (в начальном периоде — в области передних рогов и тела)), водопровода и/или субарахноидального пространства (конвекситально, в области базальных цистерн, Сильвиевых борозд и пр.). Косвенные признаки на МР-сканах:

- межжелудочковый индекс свыше 0,5;

- перивентрикулярный отек при напряженной водянке;

- смещение гипоталамуса вниз;

- локальное выпячивание крыши боковых желудочков и др.

Дополнительно на томограммах определяют причину водянки головного мозга — основное заболевание.